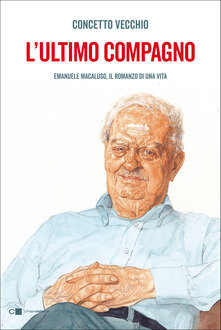

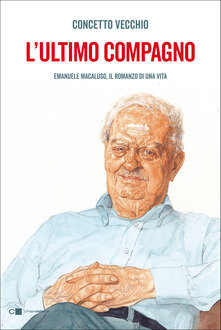

di FABRIZIO RONDOLINO* La prima impressione, e la sensazione forse più piacevole che viene dalla lettura dell’Ultimo compagno, è che per qualche ora abbiamo anche noi il privilegio di affacciarci al “salottino anni Sessanta” di Emanuele Macaluso, e sostare nel suo appartamento in penombra che s’affaccia sul quartiere romano del Testaccio, fra fogli di giornali “sparpagliati sul pavimento” e libri ben ordinati, mentre l’anziano dirigente comunista, “il corpo affossato nella poltrona, lo sguardo rivolto alla finestra, i piedi sul pouf”, racconta e ricorda e divaga e polemizza, accompagnato passo passo da una memoria infallibile e minuziosa e da un’intelligenza tagliente, lucida, asciutta. Concetto Vecchio ha scritto il “romanzo della vita” di Macaluso, una “biografia sentimentale” in cui c’è “più Emanuele e meno comunismo”, e nel farlo ha saputo ricreare, prima ancora della Storia e delle tante storie che la compongono e la intessono, il personaggio centrale che le ha vissute, l’Eroe, il protagonista: con i suoi gesti misurati e secchi, la battuta fulminea, la sorprendente capacità di sintesi, la tendenza a sorvolare o ad approfondire senza quasi che l’interlocutore se ne accorga, e naturalmente la malinconia della fine che s’avvicina, intrecciata all’angoscia della pandemia dilagante. Macaluso è morto pochi mesi fa alla soglia dei cent’anni (nel sonno, proprio come desiderava), e non ha potuto vedere questo libro: ma se avesse voluto lasciare un ricordo di sé capace di contenere ogni cosa in un solo frammento, i fatti e le emozioni e tutta l’aspra autenticità che ancora portano con sé nel giorno del crepuscolo, non avrebbe potuto far meglio.

E tuttavia – non sembri una contraddizione, né una critica – da un certo punto di vista Vecchio manca l’obiettivo: perché la sua vorrà pure essere una “biografia sentimentale”, ma la centralità della politica, nella vita di Macaluso, è indiscussa e indiscutibile, è il pilastro su cui ogni scelta è venuta maturando, è l’orizzonte di senso che racchiude e illumina gli eventi, anche i più minuti, dislocandoli lungo una traiettoria che altrimenti non avrebbe direzione. C’è un aspetto autenticamente trascendente nella concezione della politica di Macaluso – come in quella di tutti, o quasi tutti, i militanti del Pci –, non in un senso mistico o spirituale, ma perché, letteralmente, va ogni volta oltre e al di là dell’esistenza individuale: nello spazio, perché la politica è sempre collettiva e non può esistere se non nel rapporto con gli altri, in funzione degli altri; e nel tempo, perché oltrepassa ogni volta il presente e ambisce a costruire il futuro, ed esiste soltanto perché esiste la possibilità del futuro. La politica era una passione divorante?, chiede Vecchio. “Era la vita”, risponde Macaluso. E più avanti: “Finché potrò fare politica, la mia vita avrà un senso”. Un gran personaggio, questo Macaluso, ma “pure stronzo”, confida ad un certo punto un collega (anonimo) a Vecchio. Forse il termine non è il più adeguato, ma certamente allude ad una durezza, diremmo persino ad un cinismo che oggi ci pare incongruo e che invece è stato parte essenziale della biografia dei comunisti italiani. Per i padri fondatori di Livorno, così come per la seconda generazione di dirigenti, nata come Macaluso quando nasceva il Pcd’I, la politica è stata in origine indistinguibile dallo scontro fisico, dalla clandestinità, dall’esilio, dalla galera e dalla guerra. È una dimensione che fatichiamo ad immaginare: e che tuttavia ha plasmato le menti e i cuori di tutto il gruppo dirigente comunista almeno fino a Berlinguer. Ed è una dimensione dove la riservatezza, la disciplina, la dissimulazione, la diffidenza diventano virtù perché sono strumenti indispensabili alla sopravvivenza, politica e persino fisica. “Sono stato allievo di Togliatti – confida Macaluso a Vecchio –, che sconsigliava di prendere appunti, perché poi si tende a conservarli”. E infatti non esistono diari e “appunti” in presa diretta di nessun dirigente storico del Pci, tantomeno di Togliatti: Pietro Secchia iniziò a scrivere il suo diario soltanto nel ’54, dopo l’allontanamento dalla segreteria del partito. Forse anche per questo la memoria di Macaluso, e non soltanto la sua, è stata così robusta.

(Una manifestazione del Pci) Macaluso non era un “eretico” – nessuno nel Pci lo era, neppure Ingrao – perché era stalinista. Il termine oggi suona come un insulto, ma andrebbe inteso soltanto come una definizione tecnica. Lo stalinismo - o forse dovremmo dire più correttamente il leninismo, di cui Stalin fu il più raffinato e spietato interprete - era la forma organizzativa del partito e la forma mentis di chi ne faceva parte: gerarchia, disciplina, riservatezza intessevano la vita della comunità e del singolo, non per capriccio ma perché questo richiedeva l’obiettivo che ci si era posti: la rivoluzione. Che poi fra i più brillanti stalinisti del Pci ci fossero fior di riformisti (basterà citare Amendola) non va inteso come una smentita o una contraddizione: perché lo stalinismo è una forma, non un contenuto, e anzi ogni contenuto è lecito purché subordinato all’obiettivo, che resta sempre la conquista del potere. Essere stalinista, a dispetto del significato spregiativo che l’aggettivo ha assunto, non significa però essere burattini omologati o stupidi. Al contrario: le discussioni in quel gruppo dirigente erano spesso furiose, gli scontri vivaci, le battaglie politiche lunghe e spesso violente. Né Togliatti – che era Togliatti – né tantomeno Berlinguer ebbero vita facile nella stanzetta dove si riuniva la Direzione del partito. Nel libro di Vecchio c’è soltanto un rapido accenno, ma è noto che Macaluso (lo ha scritto lui stesso nel suo 50 anni nel Pci) abbia più volte criticato aspramente le scelte di Berlinguer dopo la conclusione della solidarietà nazionale, dalla proposta di “alternativa democratica” alla “questione morale”, dallo scontro sempre più violento con Craxi alla battaglia sul decreto che tagliava la scala mobile. E tuttavia – così facevano gli stalinisti – quando la discussione si era conclusa e una decisione era stata presa, anche il dissenso cessava di esistere, perché la linea del partito non poteva che essere la linea di tutti coloro che ne facevano parte. Ma naturalmente L’ultimo compagno è anche un romanzo picaresco, è una serie televisiva d’avventura dove i buoni sono perennemente in lotta con i cattivi (e qualche volta riescono a vincere), è un film neorealista popolato di braccianti e zolfatari, operai e analfabeti che infine assumono coscienza di sé e tentano il riscatto, è una docu-fiction sul Novecento, ed è una strepitosa storia d’amore, anzi di amori: come il Truffaut di L’uomo che amava le donne, Macaluso si rivela un perenne innamorato che gioca la parte del seduttore infallibile ben sapendo però di non poter resistere lui, mai, al fascino femminile.

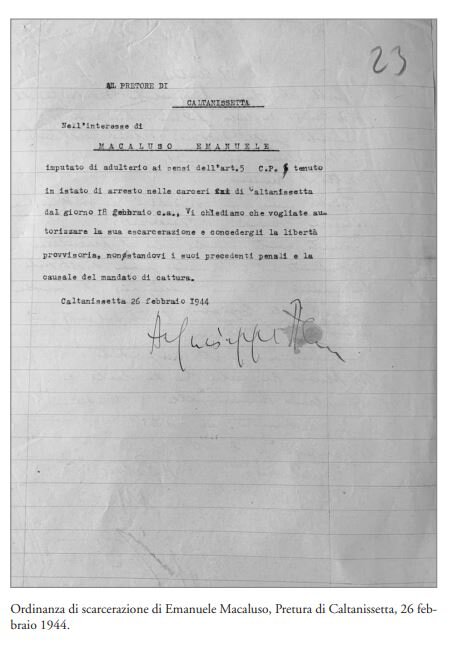

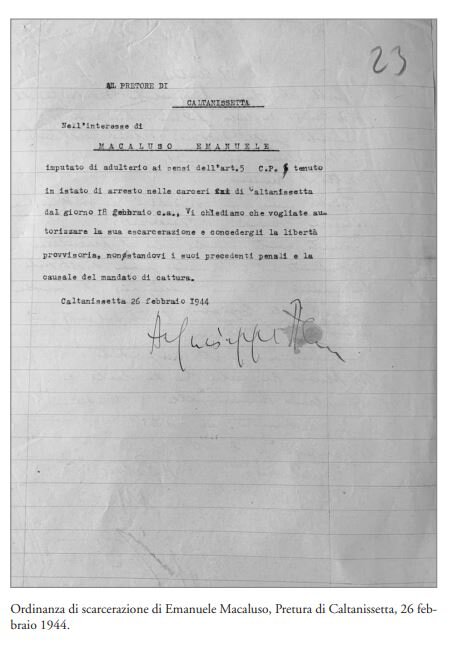

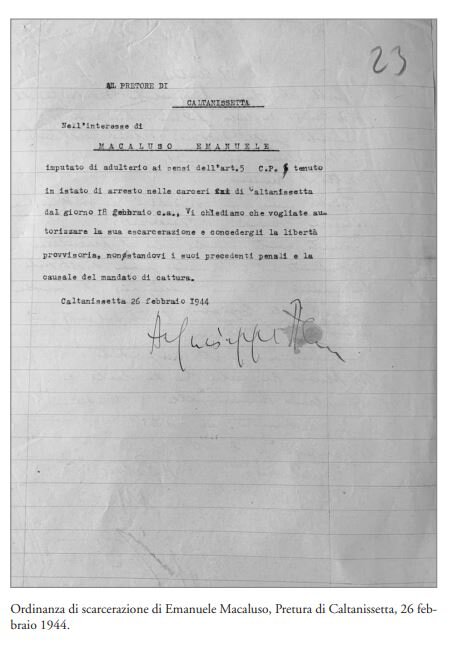

(Concetto Vecchio, “L’ultimo compagno. Emanuele Macaluso, il romanzo di una vita”, Chiarelettere, pp. 231, € 16) Per amore è finito in carcere per adulterio (e Vecchio ha disseppellito gli atti di quel lontano processo, comprese quattro straordinarie lettere dei protagonisti), per amore una donna si è tolta la vita, per amore ha subito la diffidenza e la condanna aperta del suo partito, per amore si è sposato (la prima volta!) a quasi ottant’anni. “Papà – racconta il figlio Antonio – non è mai stato uguale, e ogni compagna ha rispecchiato il tempo che gli è toccato vivere. Le donne che ha avuto dicono la fase che ha attraversato e rivelano la sua inquietudine. Non è mai stato uno che si accontenta. Ha sempre pagato un prezzo alto per queste scelte, eppure le ha affrontate con la consapevolezza che la felicità impone una buona dose di coraggio”. Chissà, forse neppure Macaluso avrebbe saputo misurare la propria felicità – una parola del resto così lontana dal lessico comunista –, e tuttavia il racconto di Vecchio riesce con pudore a farcene sentire il profumo e l’aroma sottile, fra le stanze di quell’appartamentino in penombra dove Macaluso ancora sta raccontando la sua storia. *FABRIZIO RONDOLINO (E' nato a Torino nel 1960. Ha lavorato alla Direzione nazionale della FGCI, al servizio politico dell’Unità e nello staff di Massimo D’Alema. Giornalista politico per molti anni, oggi vive in campagna e scrive di cani e gatti per l’edizione online del Corriere della Sera. Ha recentemente pubblicato Il nostro Pci. Un racconto per immagini 1921-1991 - Rizzoli). clicca qui per mettere un like sulla nostra pagina Facebook

clicca qui per rilanciare i nostri racconti su Twitter

clicca qui per consultarci su Linkedin

clicca qui per guardarci su Instagram