testo e foto di FABIO ZANCHI* Non ci avevo badato. Quel numeretto, il 28, messo tra parentesi sotto il visto rosso e blu stampato sul passaporto, non l’avevo proprio considerato. Ero troppo felice per farci caso. Grazie a Toni Jop, un fratello più che un amico e un compagno, mi sarei imbarcato sul Jumbo che ci avrebbe portati a New York. Insieme a Toni c’era l’Alberta, sua compagna di allora, due amiche loro, ma, soprattutto, c’era l’Agnese che, finalmente, aveva accettato di venire con me in America per una decina di giorni. Se non l’avessi convinta con quel viaggio a mettersi finalmente con me, non avrei saputo che altre carte giocare, visto che già l’avevo portata a Ostuni, poi a più riprese nelle campagne mantovane, e ancora le avevo proposto gite a Madrid, a Parigi…

New York saltò fuori del tutto imprevista. Un giorno Toni mi chiamò da Venezia, dove era redattore dell’Unità: “Fabioo, ‘ndémo a New York, preparite”. Non si poteva dire di no. Il viaggio l’avremmo fatto grazie a un’occasione da non perdere, organizzata dal dopolavoro del Comune di Venezia, insieme a qualche centinaio di locali. Che problema c’era? Nessuno, in apparenza. E invece ne saltò fuori subito uno. Erano gli anni ’70, a quel tempo i comunisti negli Stati Uniti non erano così ben visti. E io le avevo proprio tutte: giornalista all’Unità di Milano, per giunta segretario della cellula del Pci, benché in uscita da quell’incarico. Tutti dati che non sarebbero sfuggiti al momento della richiesta del visto, che veniva rilasciato solo se si passava un interrogatorio piuttosto minuzioso, al Consolato di largo Donegani. Chiesi aiuto a Mario Berticelli, il nostro cronista in questura, molto stimato da tutti, in via Fatebenefratelli. Per farla breve: primo esame, assai informale, in questura per vedere che non ci fossero ostacoli. In seguito, appuntamento al Consolato, dove venni accompagnato da un funzionario della questura (fuori orario di servizio) che testimoniò in mio favore. Nonostante le referenze, l’interrogatorio cui venni sottoposto mi parve quasi una schermografia, tanto fu accurato. Ma ci passai sopra: troppo importante l’obiettivo.

Decollammo da Tessera in una fredda mattina di novembre. Felici. Trasvolata lunga, ma tranquilla, fra risate e pennichelle. Sbarcati a New York, la sorpresa. Tutti, ma proprio tutti i passeggeri del Jumbo vennero raggruppati e incolonnati verso l’uscita. Tranne uno: io. Appena mostrato il passaporto, un poliziotto mi fece segno di presentarmi a un cancelletto sulla sinistra della lunga fila dei miei compagni di viaggio. Panico. Non capivo il motivo di quel trattamento speciale. E non l’avrei capito neppure se me l’avessero spiegato, dal momento che non parlavo inglese. Come un automa, sentendomi addosso gli occhi di tutti, andai dove mi era stato indicato. Una signora molto nera, vestita di nero, seduta dietro una cattedra molto alta e nera mi intimò (così mi sembrò di capire) di consegnarle il passaporto. A quel punto, aprì un librone, nero pure quello. Cominciai a sudare freddo, mentre lei controllava – credo – se il mio nome compariva. Per fortuna non ero nel libro nero, e dopo pochi minuti mi è stato permesso di raggiungere gli altri.

Tutta colpa di quel numero maledetto, il 28, e di una serie di lettere, anche quelle tra parentesi. Che, come ho scoperto parecchio tempo dopo, indicava categorie ritenute molto pericolose, comunque a rischio: omosessuali, tubercolotici e, per l’appunto, comunisti. Tanto pericolose o a rischio che i loro movimenti potevano essere limitati nel tempo e nello spazio. E infatti, mentre i miei compagni di viaggio, compresa Agnese, avevano ottenuto un visto senza limitazioni, il mio aveva indicazioni precise: “Only NYC” e la data precisa del soggiorno, soltanto quei dieci giorni. Tutti gli altri – compreso Toni, che come me era giornalista dell’Unità, e Agnese, anche lei militante in una sezione del Pci - sarebbero potuti andare alle cascate del Niagara, come da programma turistico del dopolavoro, oppure fermarsi qualche giorno in più. Io no. Un’evidente, oltre che incomprensibile, discriminazione maccartista, per giunta selettiva. Ma quella, nonostante l’evidente ingiustizia, fu una delle più belle esperienze che mi siano mai capitate.

Fu molto emozionante, quella prima volta a New York. Soprattutto perché sembrava di esserci stati da sempre. Era facile da girare, certo per la razionalità dello schema urbano. Ma la ragione era un’altra: quelle strade, quelle case, perfino quei volti ci erano familiari perché li avevamo visti da sempre, imbottiti di film americani come eravamo. New York era più facile da girare di Napoli o di Palermo, di Torino o di qualsiasi altra città che non avessimo mai frequentato. E New York, invece, scoprimmo che non aveva poi tanti segreti. L’hotel dove eravamo alloggiati, il Roosevelt, pareva di averlo visto e rivisto al cinema. Central Park era come se lo avessimo percorso con tutti i runners e le spie che lì si incontravano. E quell’angolo, era proprio quello del Laureato. Per non parlare di Little Italy, Manhattan, gli scoiattoli del Parco, la spirale del Guggenheim. La sera usavamo la punta illuminata e rassicurante del Chrysler per orientarci. La mattina, facevamo colazione con ham‘n’eggs come veterani di quei bar un po’ bisunti e puzzolenti in cui avevamo visto sfilare tutti gli attori di cui ormai conoscevamo le battute a memoria.

Era talmente rassicurante quella familiarità che per due volte Agnese ed io, staccandoci dalla compagnia, eravamo finiti ad Harlem e poi nel Bronx. La prima volta, in una piazza dove c’erano ragazzi che giocavano a basket, dalle loro occhiate abbiamo capito che era meglio girare i tacchi in fretta e tornare da dove eravamo arrivati. La seconda avventura ci capitò in metropolitana: quella che la nostra amica veneziana, che non l’aveva mai vista, chiamava filovia. Man mano che ci si allontanava dal centro, si vedevano sempre più case con i vetri rotti. In quegli anni Rudolf Giuliani non aveva ancora elaborato la teoria della “tolleranza zero”. Spettacolo affascinante, a suo modo. Ci prese a tal punto che non ci siamo accorti che i vagoni si erano quasi svuotati. A un certo punto mi ritrovai a faccia a faccia con un omone dall’aria piuttosto decisa che mi farfugliò delle cose. Violente. Per fortuna non capii nulla, né fui in grado di replicare niente, se non a gesti. Mi guardò sconcertato: neppure lui doveva aver capito e probabilmente mi ritenne un fuori di testa. Si allontanò brontolando. Agnese, che parlava perfettamente l’inglese, mi disse che forse aveva offerto droga. Per non sbagliare, alla fermata successiva scendemmo, per salire su un treno che ci avrebbe riportato in albergo.

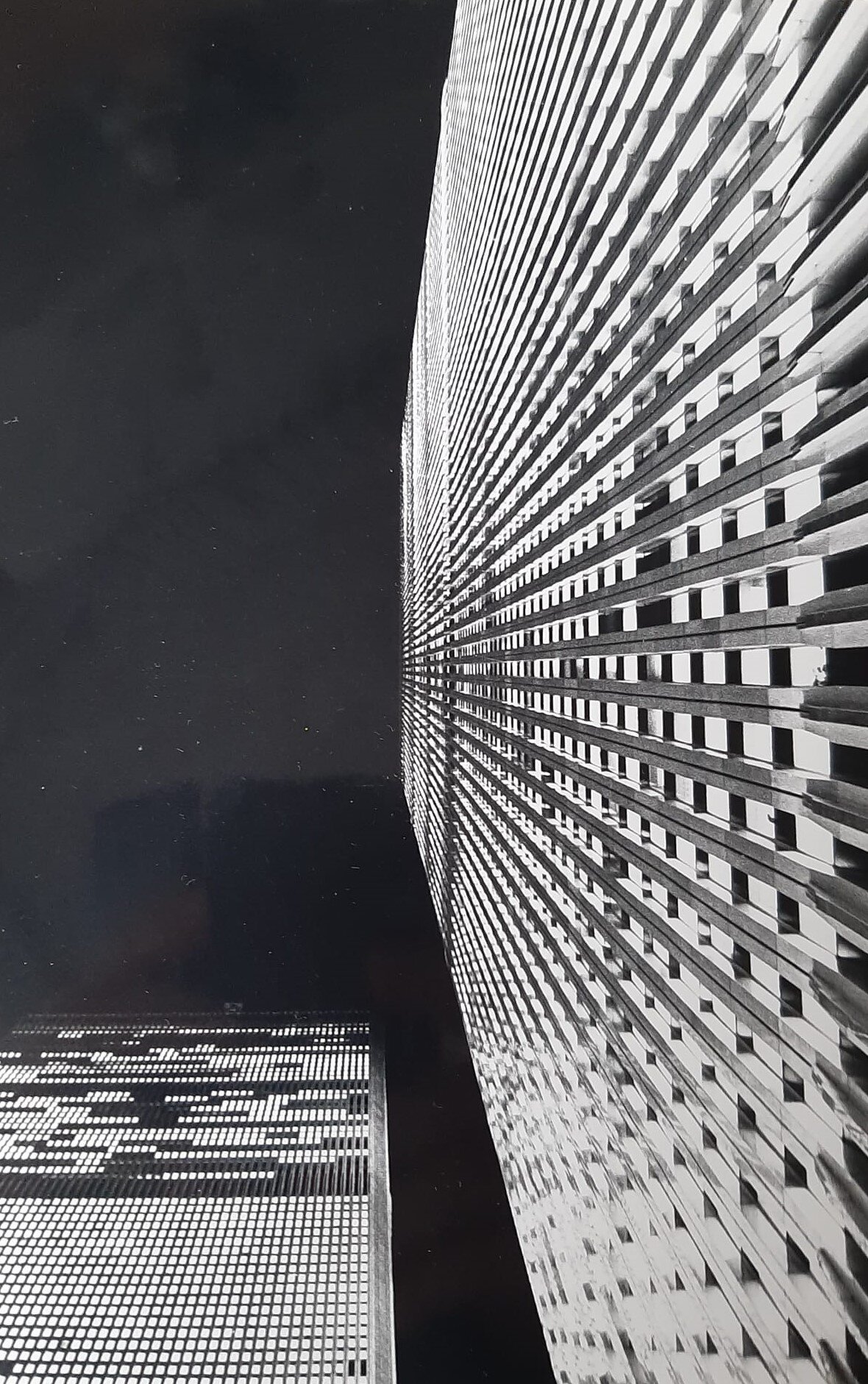

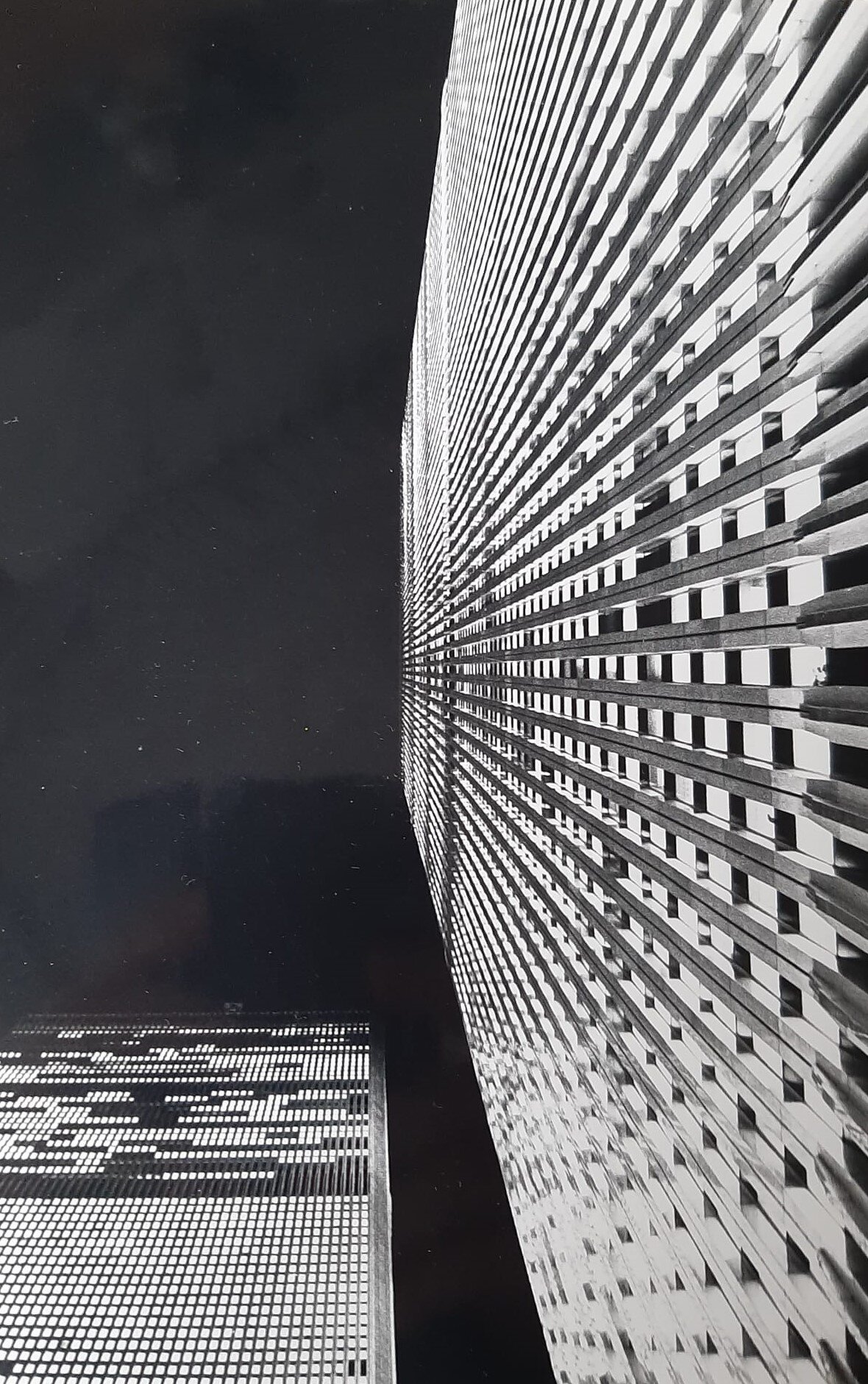

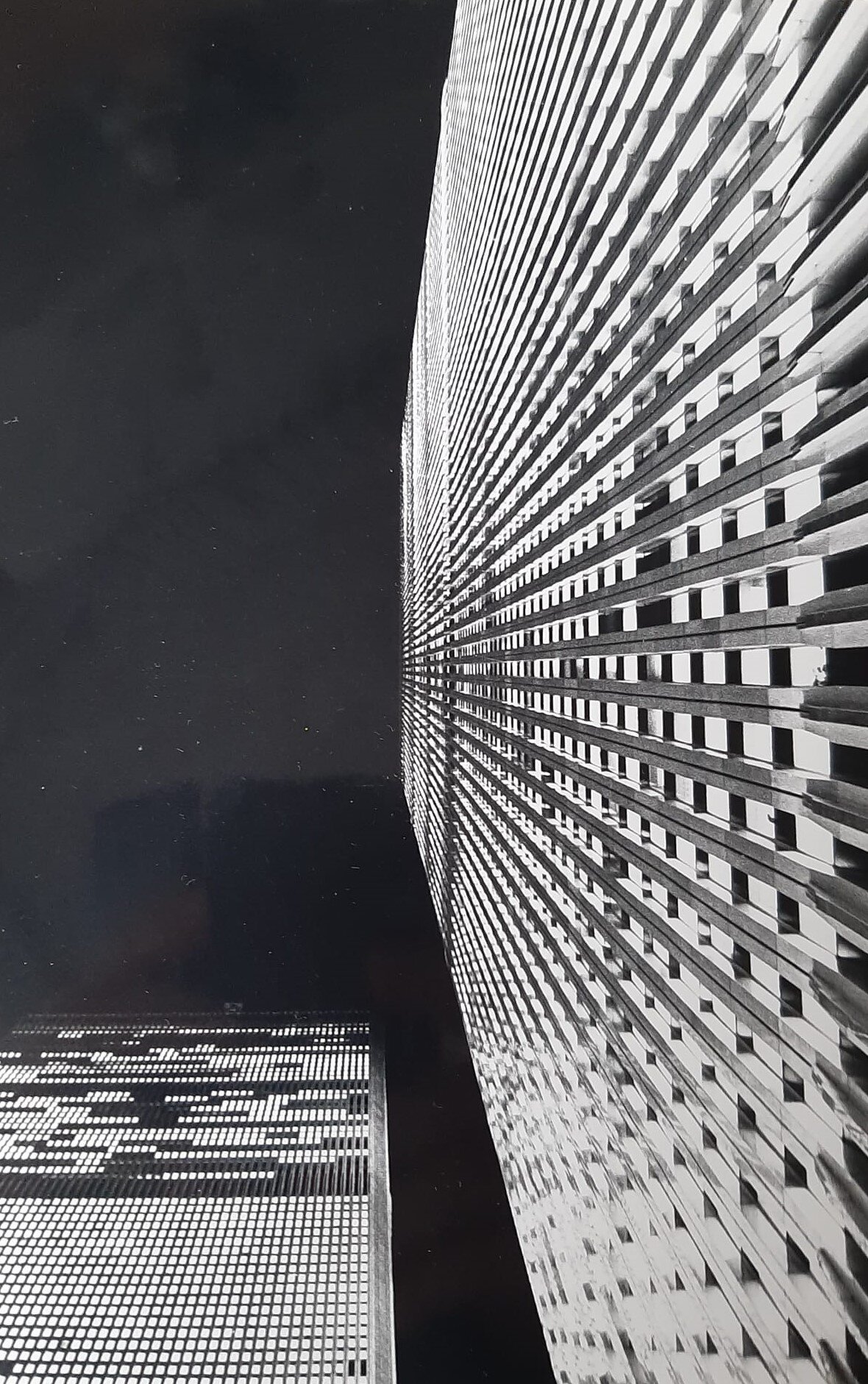

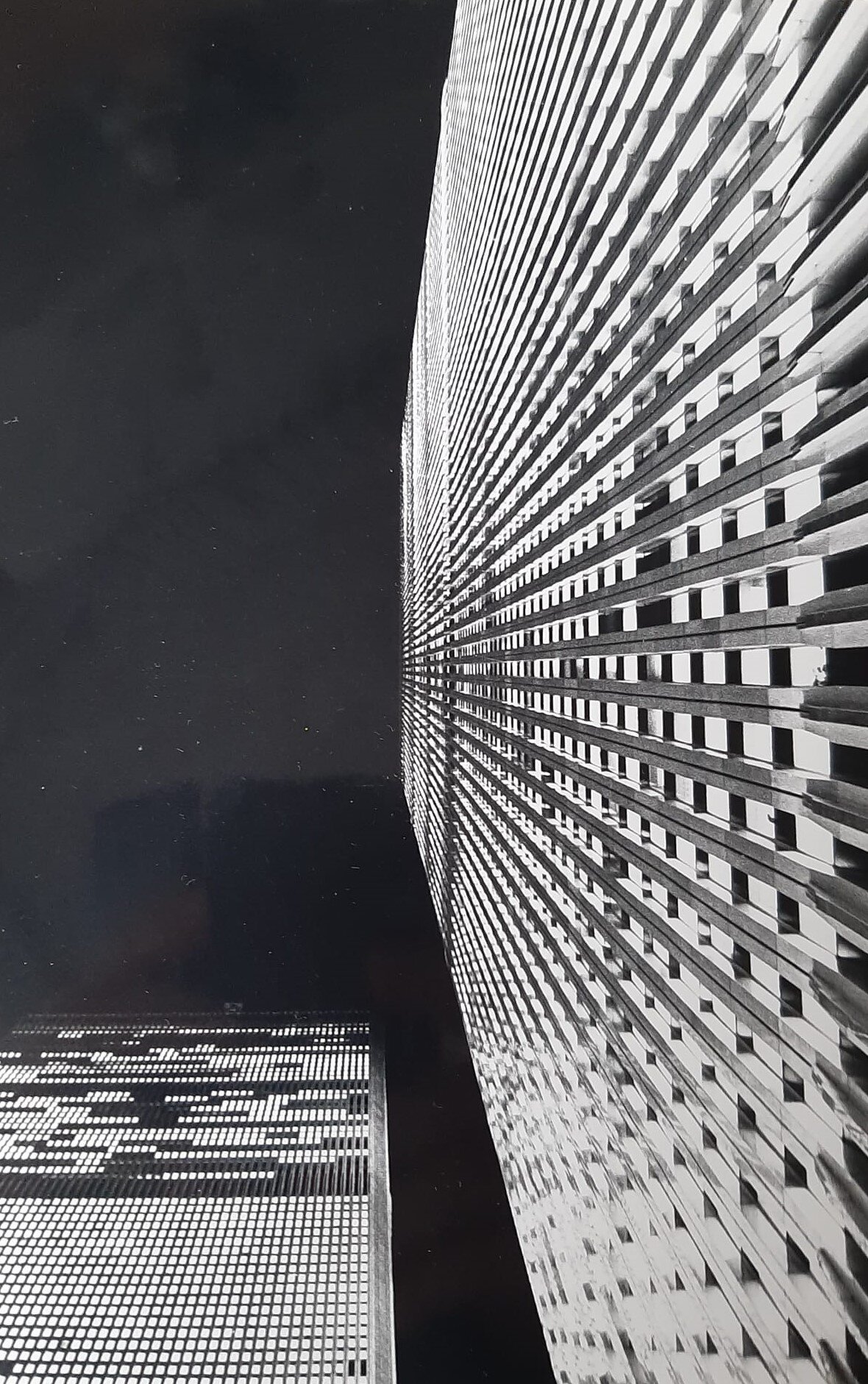

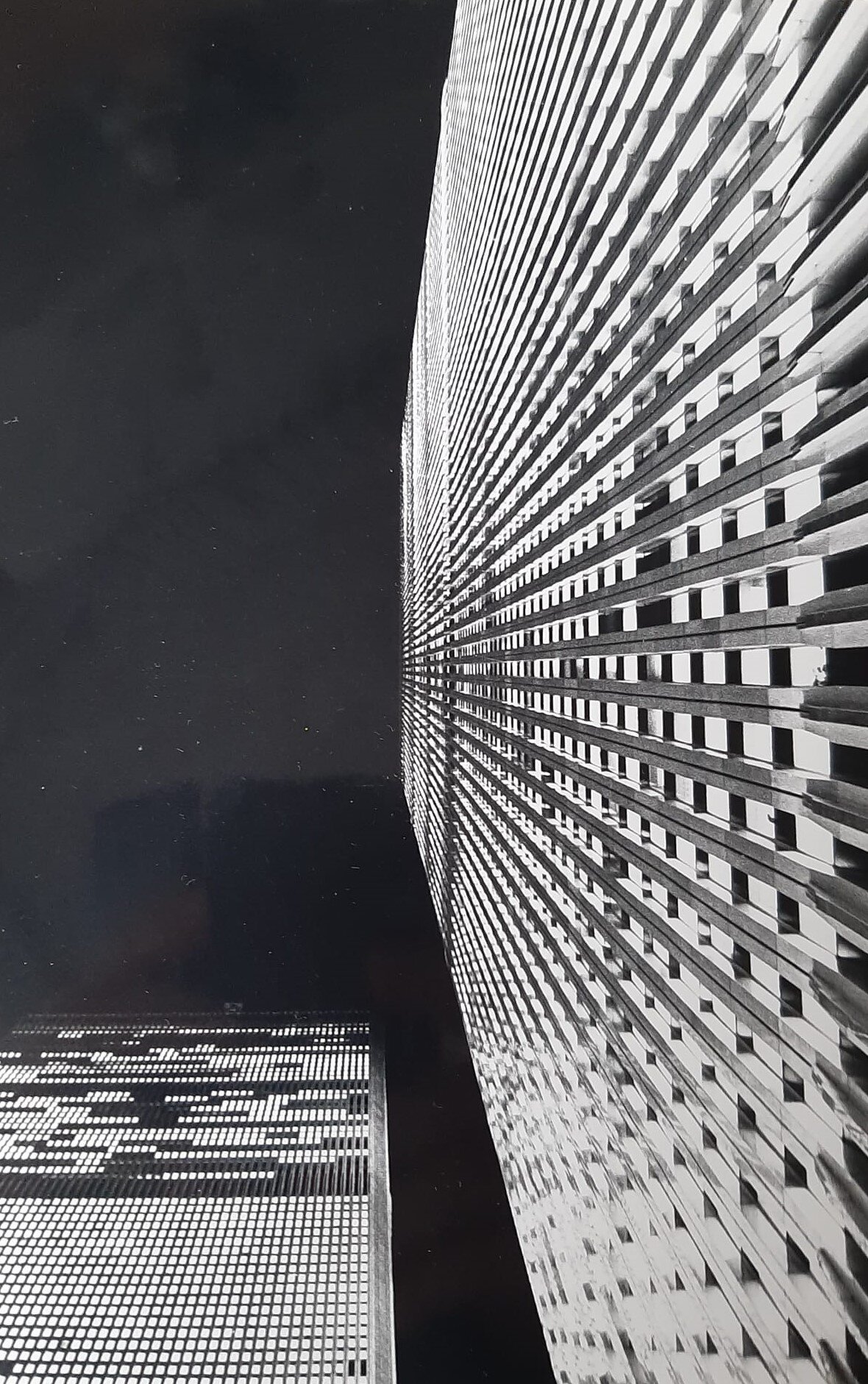

In quegli anni mi piaceva molto fotografare. E New York era la città più adatta a essere raccontata per immagini. Il problema era non cadere nell’ovvio, nel déjà vu. Una bella gara, insomma. E però, come resistere? I vicoli bui, con i fumoni che uscivano dai tombini. Le insegne del quartiere ebraico. I tricolori di Little Italy e le cabine telefoniche a pagoda di Chinatown. Gli scoiattoli golosi e impertinenti di Central Park. I serbatoi d’acqua sui tetti dei grattacieli: uguali a quelli delle stazioni ferroviarie del Far West. Le tentazioni erano numerose e continue. Scelsi il bianco e nero, con una pellicola Ilford bella dura, per marcare i contrasti. E come soggetto le cose più colorate. I giganteschi e scintillanti camion, per esempio. I furgoni portavalori della Wells Fargo. E i mezzi della polizia: a cominciare da un ridicolissimo triciclo a motore, una specie di Apecar, bianco e azzurro, con il marchio della Police of NYC. Roba che non avevo visto mai, fino ad allora, neppure in un film di Woody Allen. La foto più emozionante la feci una sera. Era tardi, eravamo in giro da po’. Capitammo sotto le Twin Towers, tutte illuminate. Uno spettacolo. Non avevo mai fatto una foto in notturna. La mia macchina, una Zenit “E” di fabbricazione sovietica con obiettivi a vite, era una di quelle che ancora lasciavano al fotografo l’arduo compito di impostare tempi di esposizione e aperture di diaframma, mica come quelle di oggi che fanno tutto da sole. E dunque, come fare? Già era complicato farceli stare tutti, i due giganteschi gemelloni, in un’unica inquadratura evitando di sfocare. Senza cavalletto, poi, il problema sarebbe stato maledettamente complicato. Scelsi un tempo piuttosto lungo, un secondo. E, per essere certo di non muovere la macchina, la deposi per terra, facendo partire l’autoscatto. Poi ripetei l’esperimento, cambiando angolazione. Solo al mio ritorno a Milano avrei scoperto se la mia scommessa fosse fondata. Ma tutto mi diceva che la Zenit non mi avrebbe tradito. Tutto era magico in quel viaggio.

I dieci giorni passarono in fretta, troppo in fretta. Io tornai carico di emozioni che, ancora oggi a distanza di anni, sento con estrema nitidezza e ripasso con piacere. Insieme alle emozioni, un carico di souvenir. Una stilografica Mont Blanc Meisterstuck 146P “Le Grand Fountain” acquistata in un negozio della Quinta strada (anche Toni ne acquistò una uguale). Una serie di quaderni dalla copertina marmorizzata bianconera, che a quei tempi si trovavano soltanto in America: Un pacco di bloc notes. Un quadernetto lungo e stretto, tascabile che un anno dopo mi servì a prendere appunti a uno storico processo: quello per la morte del banchiere Roberto Calvi a Londra, dove l’Unità mi inviò perché quel giornale era una scuola professionale di alto livello, davvero capace di far crescere i giovani. Infine, un numero ragguardevole di fotografie in bianco e nero. Che ogni tanto mi capita di rivedere. PS.: a distanza di un anno da quel viaggio, Agnese e io ci sposammo. Con una festa bellissima e memorabile, in un’aia della Bassa mantovana, alla confluenza dell’Oglio con il Po. Come in un film di Bertolucci. A colori. *FABIO ZANCHI (Da piccolo guidava trattori e mietitrebbie. Da giornalista, prima all’Unità e poi a Repubblica, ha guidato qualche redazione. Per non annoiarsi si è anche inventato, con Nando dalla Chiesa e altri spericolati, il Controfestival di Sanremo, a Mantova) clicca qui per mettere un like sulla nostra pagina Facebook

clicca qui per rilanciare i nostri racconti su Twitter

clicca qui per consultarci su Linkedin

clicca qui per guardarci su Instagram