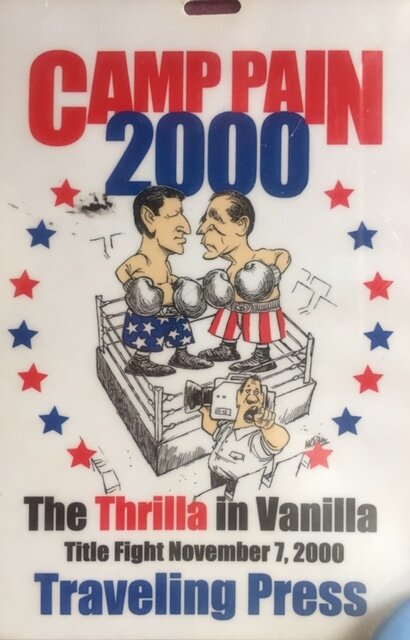

di FLAVIO FUSI * Capita, ogni tanto, di dover rovesciare la profezia di Marx, secondo cui la storia si presenta prima come tragedia e poi come farsa. La tragedia americana a cui assistiamo oggi attoniti e sgomenti replica una accanita sfida presidenziale di venti anni fa, quando George Dabliu Bush “sconfisse” il suo rivale Al Gore per 537 voti contati nei seggi della Florida, tra acquitrini, coccodrilli, nostalgici cubani e ricche magioni davanti all’Oceano. Al culmine della sfida, i revisori inutilmente chiamati al “riconteggio” si accapigliarono anche sulla validità dei cosiddetti voti incinti (“pregnant ballots”): quelle schede su cui il punzone manovrato dall’elettore aveva creato solo una debole protuberanza cartacea e non il classico foro sotto il nome del candidato. Vedemmo allora zelanti impiegati intenti a esaminare controluce i segni impressi su migliaia di cartoncini rettangolari, sotto l’occhiuta vigilanza dei giudici. Quella fu certo una farsa, ma una farsa straordinariamente seria: un garbato duello all’ultimo sangue, preceduto da una lunga galoppata elettorale. Green Bay “Tipper rocks!”: il grido di guerra attraversa le vaste pianure spogliate dall’autunno, risuona lungo le acque color mercurio del Grande Lago, fischia e ronfa sul gomitolo di autostrade che tagliano il nulla geografico della pancia rurale del Wisconsin. E’ una musica che accompagna le soste della carovana negli sparuti borghi agricoli di questo placido angolo del Midwest.

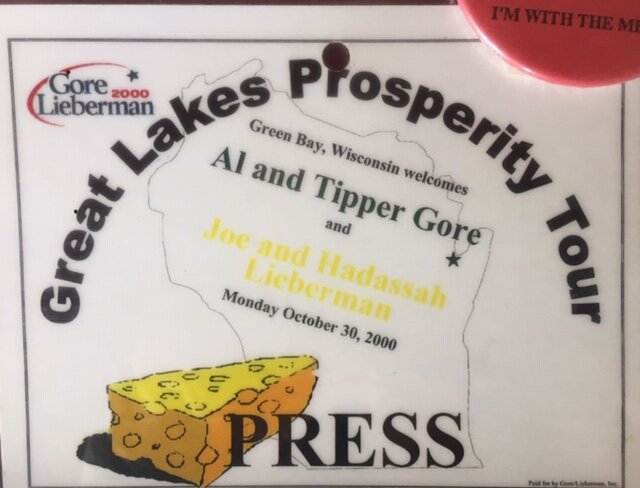

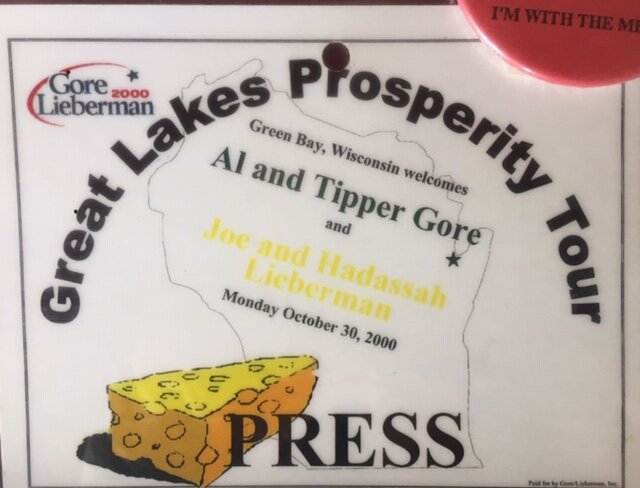

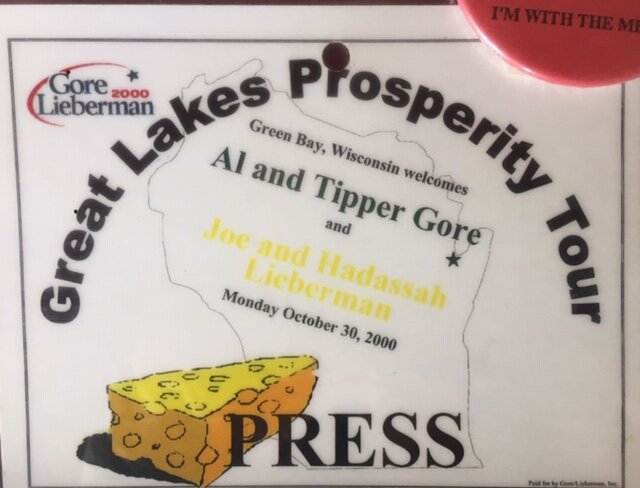

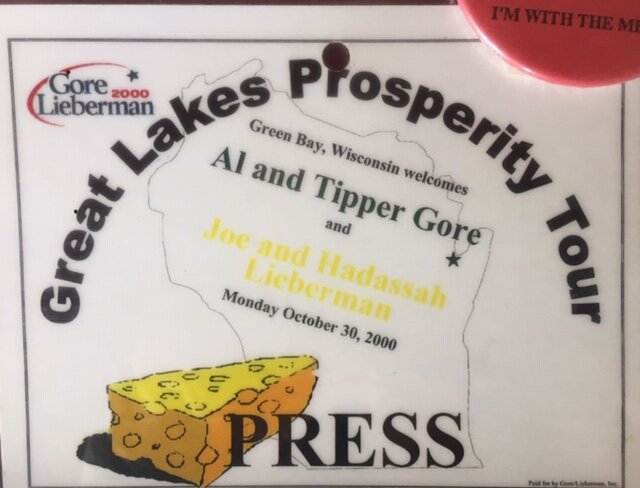

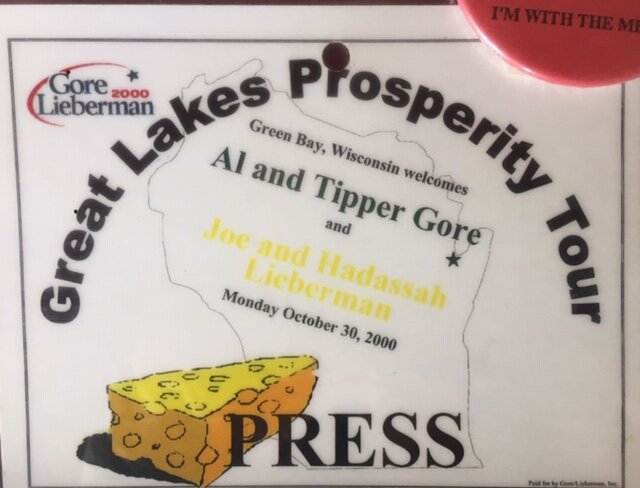

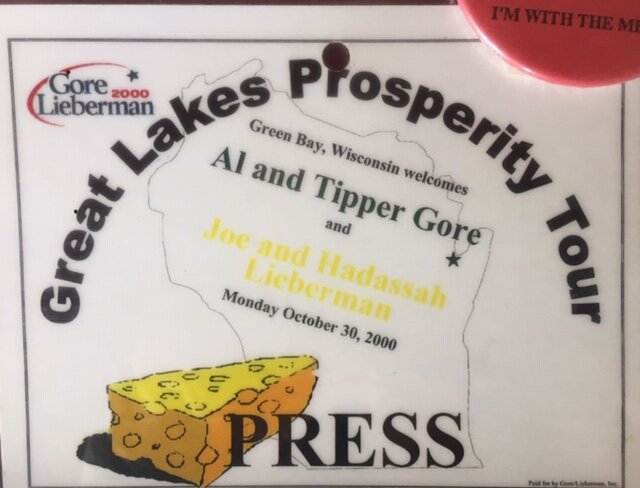

(Al Gore e Tipper) “Tipper rocks!”: Mary Elizabeth “Tipper” Aitcheson è una bella signora bionda, sposa del candidato democratico Al Gore, e lei stessa candidata al ruolo di prossima first lady. La coppia funziona: al termine di ogni comizio il pubblico rumoreggia, invoca Tipper sul palco, chiede un abbraccio, una stretta, un segno tangibile di amore coniugale. Il rito ha in fondo un amaro sapore scaramantico: il pubblico e casto bacio tra Al e Tipper dovrà funzionare come antidoto ai baci segreti e peccaminosi tra Bill Clinton e la giovane stagista Monica negli uffici della casa Bianca. Lo scandalo, che ha rischiato di travolgere la presidenza democratica, pesa come un macigno sulla corsa del vice-presidente. Al Gore deve recuperare terreno, e in questo ultimo scampolo di campagna elettorale ha scelto di sfidare insieme a Tipper i venti turbinosi degli swing states, gli “stati in bilico”, che di elezione in elezione possono spostare per pochi voti l’ago della bilancia elettorale ed essere decisivi nella scelta del presidente. Così il potente greyhound con a bordo la coppia presidenziale e lo staff politico corre da Green Bay a Stevens Point, da Appleton a Madison, costeggia il lago e si spinge nel cuore contadino dello Stato, in una folle corsa contro il tempo. Dietro, arranca l’autobus dei giornalisti, in un caos organizzato dove dall’alba a tarda notte sonnecchiano stremati i forzati della notizia. E poi auto, pulmini, caravan zeppi di telecamere, microfoni, parabole e sofisticate strumentazioni. La carovana si arresta in ogni borgo, fa sosta tra silos e capannoni, stalle e macchine agricole. Quando si raduna una piccola folla il candidato ha una stretta di mano per tutti, una parola, una pacca sulla spalla. Tipper sorride e si intrattiene amabilmente con madri di famiglia e bionde ragazze di campagna. Le telecamere stringono, riprendono, registrano. Al montaggio poi si taglia, si sceglie, si puliscono suono e immagine. Nei notiziari della sera il modesto incontro si trasforma in un autentico bagno di folla: “è la stampa, bellezza!”. Del resto, non si sottopone allo stesso rito – a centinaia di chilometri di distanza – il rivale texano, il rampollo dislessico della famiglia Bush? Ogni sera di questa cavalcata, ecco la cerimonia del bacio. Sul palco, Al Gore è una specie di Superman travestito da Clark Kent, Tipper una Lois Lane più in carne, più bionda, meno spigolosa. Il contorno è decisamente sciapo. Joe Lieberman, aspirante alla vicepresidenza scelto per i suoi rapporti con la comunità ebraica, è un politico onesto e scialbo che in ogni comizio ripete le stesse frasi, le stesse battute, le stesse parole.

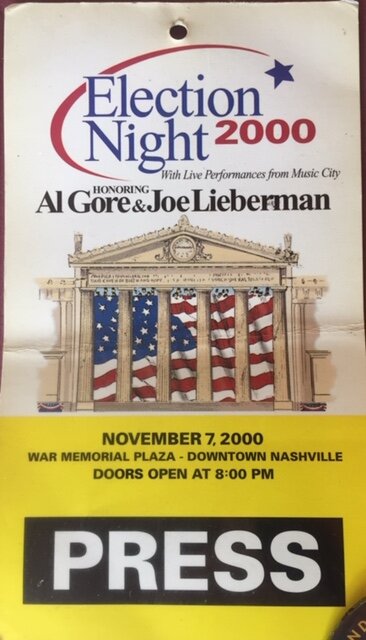

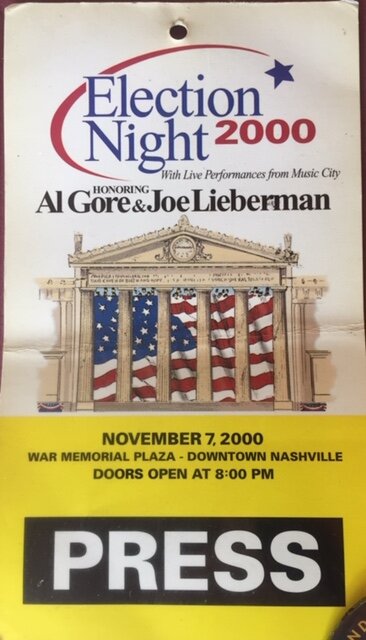

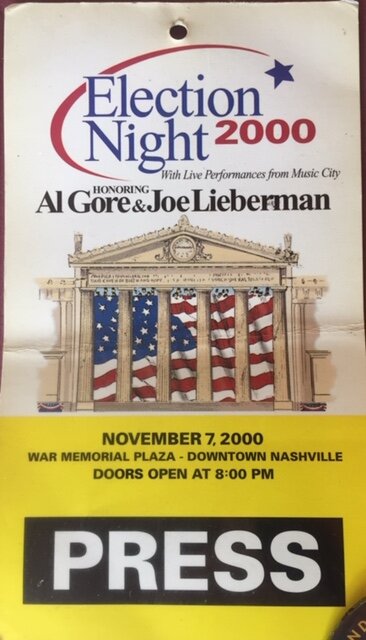

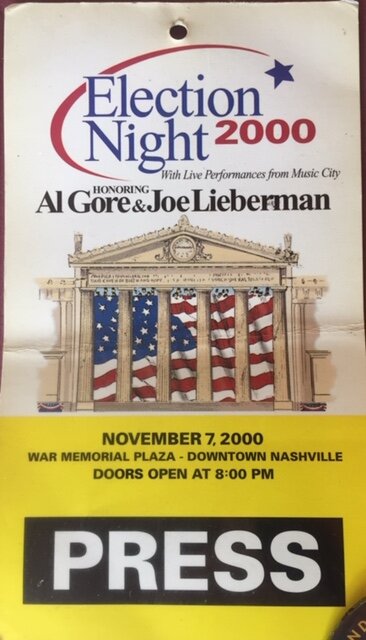

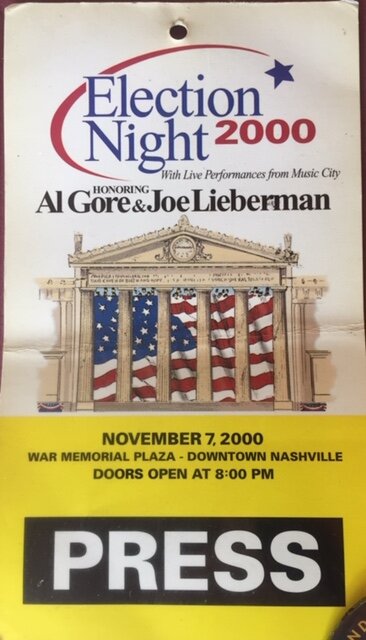

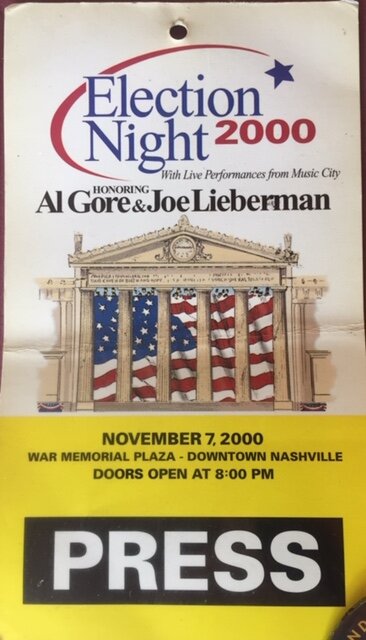

In fondo, per l’inviato che viene dall’Europa non sono i candidati ad essere interessanti, ma questa piatta campagna tra fiumi e grandi laghi, questa America bianca e contadina che sa poco o niente di politica e che alle soglie del terzo millennio condivide – anche se un po’ se ne vergogna - gli stessi giudizi e pregiudizi dei secoli trascorsi. Oltre il frastuono del discorso politico, è più forte la solitudine della terra e degli uomini. Spenti i riflettori, salutati protagonisti e spettatori, il silenzio torna a conquistare il suo territorio. E’ una festa mobile quella che segue il candidato presidente. Si mangia male e di corsa, si dorme – dico noi inviati – in modesti motel, su letti solitari, in camere con carta da parati a fiorami, la macchina del ghiaccio al piano e logore moquette nei corridoi. Dalla finestra: quattro case, qualche fioca luce superstite e all’orizzonte un reticolo di autostrade. L’ultima sera della trasferta, prima che Al e Tipper siano portati via verso nuove avventure, la nostra mensa in un diner di non-so-dove è l’unica affollata e rumorosa. Al tavolo vicino una famigliola festeggia il compleanno della bambina: una piccola torta con una candelina, le luci che si spengono per un attimo, due cameriere che intonano un canto di auguri al ritmo di un tamburello, un modesto applauso e gli abbracci dei nonni. Il silenzio nella vasta sala è lo stesso silenzio che ci attende fuori, nel parcheggio vuoto. Rare auto filano sull’asfalto della strada. In alto, il cielo del Wisconsin è blu profondo e pieno di stelle. Nashville Tre giorni dopo e mille chilometri più a sud, la piccola troupe del Tg3 è confortevolmente accomodata a un tavolo di Arthur’s diner, davanti a piatti fumanti di onion rings e crabcakes. La carovana elettorale si è traferita dalla tramontana dei Grandi laghi all’ indolente calura del profondo sud: oggi il ristorante è allegro e pieno di clienti, e il traffico della Main Street scorre silenzioso oltre la grande vetrata di ingresso. Nashville, la capitale del country, dorme in queste ore il suo sonno mattutino, in attesa del risveglio notturno: quando caffè, ristoranti, piccoli teatri minuscoli locali e arene sotto le stelle si uniscono in un unico concerto, la birra scorre a fiumi insieme a torrenti di musica. In questa città, dove ad ogni angolo ti aspetti di incontrare Bob Dylan o Johnny Cash, Pete Seeger o Peter Paul and Mary, Al Gore ha scelto di montare le tende del suo quartier generale, scrutando all’ orizzonte una vittoria che sembra inevitabile. La scelta del candidato democratico può apparire bizzarra, ma in realtà dice molto sulla democrazia a stelle e strisce e sulle grandi famiglie bianche della politica americana. Il giovane Gore, che è nato a Washington e che incarna come nessun altro la figura del politico metropolitano, è infatti legato per stirpe a questa terra del sud: da generazioni la sua famiglia possiede una grande azienda agricola nelle campagne di Carthage e il padre – Albert Gore Senior - fu proprietario terriero e notissimo senatore del Tennessee, ininterrottamente dal 1952 al 1970. Ad ogni tappa della sua ascesa politica, Al Gore è tornato qui – in questa vasta periferia di campi assolati e fiumi pigri - per rendere omaggio a lari e penati dell’antica famiglia bianca. E qui oggi si ferma, così prossimo ad essere incoronato presidente dopo una lunga campagna elettorale, mano per mano con Tipper, circondato dall’ affetto cittadino e dalla reverenza politica che si deve a un principe predestinato.

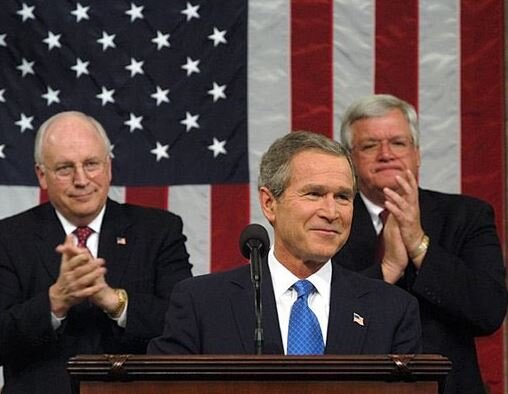

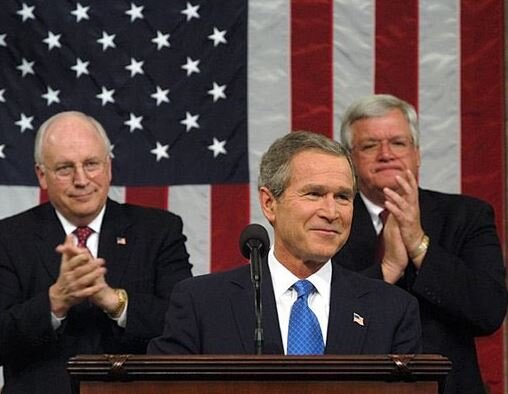

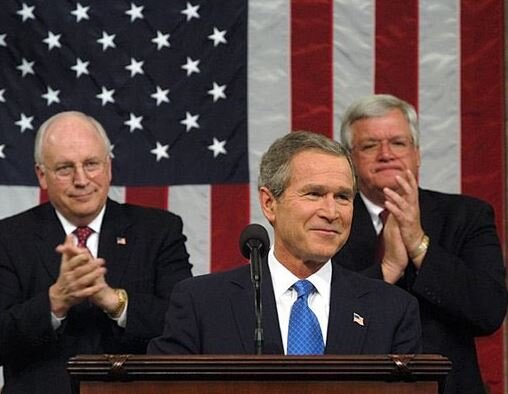

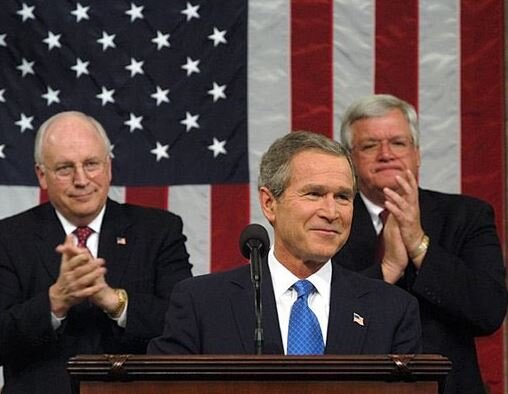

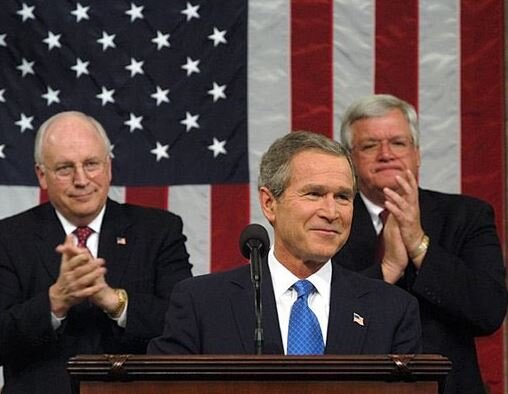

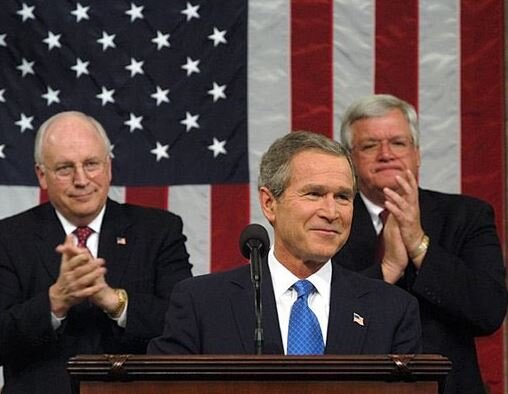

(George W. Bush) Così dunque funziona, la politica bianca del grande Paese. Alle soglie del terzo millennio si sfidano il figlio del senatore, erede di una famiglia di proprietari terrieri, e il figlio del presidente, rampollo di una stirpe di petrolieri. Sono ancora e sempre - fin dai tempi dell’indipendenza e della guerra civile - le grandi dinastie bianche che dominano la scena: il sangue non si è ancora mescolato ai piani alti della politica. E’ vero che quando Al Gore e George Dabliu Bush incrociano i guantoni, Bill Clinton si è già meritato la medaglia di “primo presidente nero d’America”, ma questa è una medaglia al merito conferita dalla comunità afro-americana e non un riconoscimento del sangue. E lo stesso Clinton - un parvenu del sud più povero – tenterà poi di fondare una propria dinastia presidenziale, spingendo Hillary per due volte sul proscenio politico e rimediando due sonore e definitive sconfitte. Ma oggi è tempo di battaglie e non di alberi genealogici, sembra avvertire la campagna elettorale del candidato democratico. Sono piuttosto i giornalisti, in cerca di storie e personaggi in grado di riempire la lunga attesa del voto, a rincorrere i fantasmi del passato. Così eccoci a Carthage (Cartagine) una sonnolenta cittadina di duemila anime che sta a poche miglia ad Est di Nashville, appena attraversata la città di Lebanon, e a sud di un modesto crocevia battezzato Rome. Qui - nella culla originaria della famiglia Gore - gli inviati vanno in allegra scampagnata, e scoprono - tutto intorno alla Main Street - il museo, il tribunale, la chiesa battista, la scuola elementare, e infine il negozio di cianfrusaglie elettorali intitolato otto anni fa a Gore e Clinton e oggi ribattezzato: “Gore e Lieberman”. Somiglia, questa periferia ordinata e sonnolenta, alle città del sud americano immaginate e descritte negli anni Sessanta da Harper Lee e Truman Capote: Carthage come la vecchia Maycomb, e il capostipite Albert Gore Senior come l’intrepido avvocato Atticus Finch. E anche qui, come a Nashville, la città bianca e la città nera sono divise da una invisibile e garbata frontiera che separa la razza, il colore, le professioni, l’agio e una dignitosa povertà. Anche qui, in cerca del colore locale, le telecamere invadono la chiesa battista, dove famiglie nere vestite a festa e frotte di bambini si accalcano a cantare i vecchi inni dei raccoglitori di cotone. Le note di un organo e il coro di voci corrono fin sulla strada: una qualunque domenica con torta di mele, fiocchi colorati, modeste verande suburbane, dove non arrivano gli echi della battaglia presidenziale tra i giovani eredi delle grandi famiglie bianche.

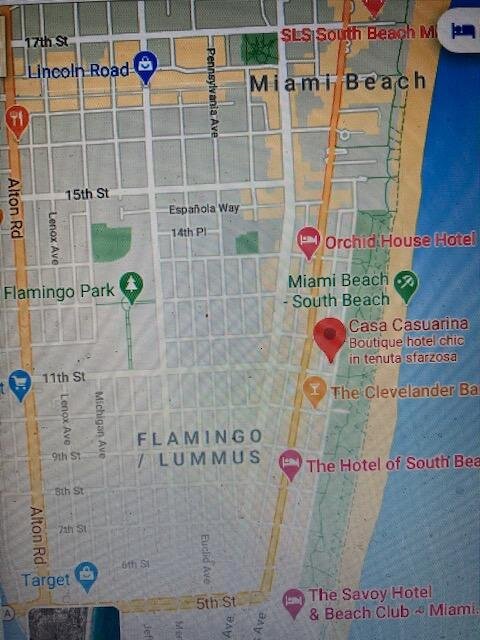

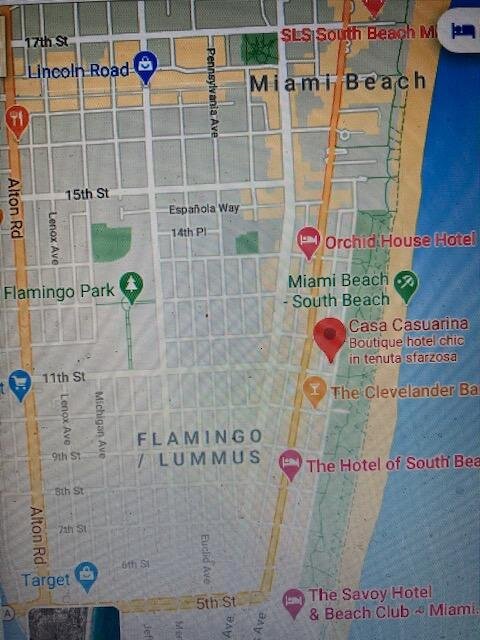

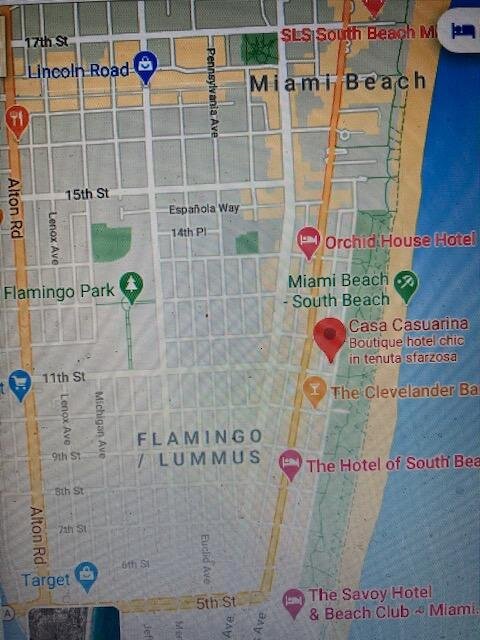

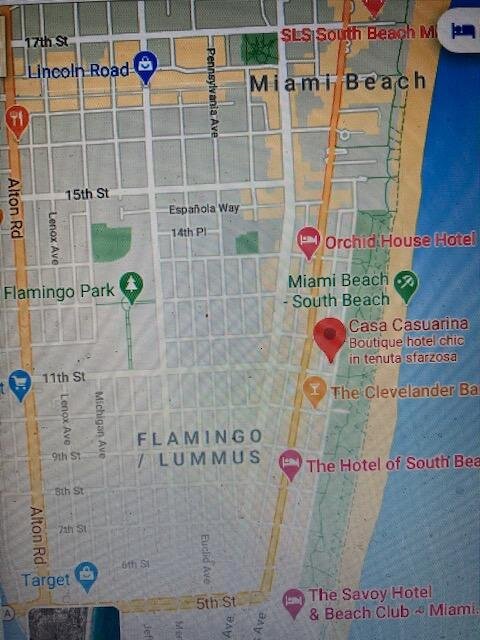

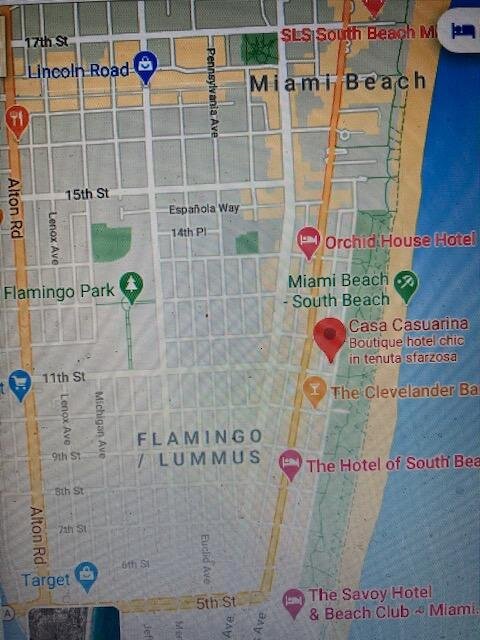

Anche qui, in cerca del colore locale, le telecamere invadono la chiesa battista, dove famiglie nere vestite a festa e frotte di bambini si accalcano a cantare i vecchi inni dei raccoglitori di cotone. Le note di un organo e il coro di voci corrono fin sulla strada: una qualunque domenica con torta di mele, fiocchi colorati, modeste verande suburbane, dove non arrivano gli echi della battaglia presidenziale tra i giovani eredi delle grandi famiglie bianche. L’allarme arriva a un’ora del pomeriggio che non ricordo sotto la grande tenda pronta per la festa di incoronazione. “Non va, non va…”: il collega della Cnn – chioma fluente e gonfia di lacca – fa due conti davanti al televisore e si lascia andare a un gesto sconsolato. “Troppo vicini…” Il profilo dell’amato Paese si colora di blu e rosso quasi in parti uguali. Attendere, attendere, esortano gli spin doctors del team democratico. Ma la scena resta vuota: non c’è Al, non c’è Tipper, non c’è Joe con la fedele moglie, non c’è il bacio né l’abbraccio. Le ombre della sera incombono sulle tende delle corporation e sul palco presidenziale, quando la dannata formula risuona in tutte le dirette televisive: “too close to call”, troppo vicini perché il vincitore possa essere proclamato. La frittata è fatta, e nel modo e nel luogo peggiore: chi si aggiudica i 25 grandi elettori della Florida sarà presidente, e nel Sunshine State, alla chiusura dei seggi, George Dabliu Bush è avanti di 537 voti rispetto al suo rivale. Un soffio, ma la geografia più che la matematica condanna Al Gore. Queste contee sono terreno proibitivo per le speranze democratiche: in Florida il governatore è Jeb Bush, e il segretario di Stato, Katherine Harris, è anche responsabile della campagna elettorale dei repubblicani. Così la carovana elettorale – contro ogni previsione e con luttuosi presentimenti – è costretta a far rotta verso l’estremo Est. “A Miami, a Miami!” Miami “Questa – dice l’amico americano che ci accompagna – è villa Versacci.” Versacci: al secolo Gianni Versace. Proprio qui, al 1116 di Ocean Drive, su questo marciapiede in faccia all’oceano, davanti a questa grande e splendida magione, lo stilista principe venne fulminato a colpi di rivoltella il 15 luglio 1997. Tornava da una placida passeggiata mattutina e aveva un appuntamento con la morte, deciso dal peso fatale della fama e della ricchezza, come fu per John Lennon diciassette anni prima e come sarà per Lady Diana solo pochi mesi dopo. Oggi sulla striscia di asfalto davanti a Casa Casuarina passano correndo bionde ragazze dalle lunghe cosce e biondi giovanotti dal rombante testosterone: il sole invernale accarezza le forme di splendidi esemplari della moderna razza umana. Ma non chiedete a questa meglio gioventù americana dove sono andati a finire quei 537 voti della Florida che mancano al candidato Gore per essere incoronato presidente. In questa Shangrilà di bellezza e denaro nessuno sa nulla e nulla vuol sapere delle elezioni, del voto, del vecchio e del nuovo presidente americano. Invano chiede, l’inviato europeo, invano si arrovella, invano si sbatte: da un bar all’altro, da una villa all’altra, da un elegante country Club a una palestra dalle grandi vetrate.

Qui, a South Beach e nel reticolo di strade che costeggiano la grande promenade, rispondono solo i vecchi: questi vecchi americani che vengono a morire davanti all’Oceano, querule coppie che indossano ridicoli cappellini e larghi bermuda su teste canute e pallide zampette di gallina. Hanno votato, non hanno votato, non si ricordano o forse non vogliono dirlo. “Ma Washington caro amico, è lontana”, ed è lontana la fredda New York e sono lontane le inospitali terre di mezzo dove tutti hanno lavorato e risparmiato dollaro su dollaro per realizzare questo sogno senile di un’altra vita meno grama e irriconoscente. Bisogna così andare al quartiere cubano per assistere al residuo spettacolo delle elezioni. Qui, a Little Havana, i cubani espulsi o fuggiti dall’isola hanno costruito nei decenni una copia, una patetica replica della patria perduta: una sorta di Disneyland della nostalgia fracassona dove si mette in vetrina la Cuba che fu, e frotte di turisti si addentrano in cerca di autentico sabor latino. Le strade intorno a Calle ocho sono tutte tappezzate di manifesti di George Dabliu Bush e del Great Old Party. Qui il candidato repubblicano gioca in casa, anche perché la Florida ha già dato la vittoria al giovanotto di famiglia Jeb Bush nella corsa a governatore. La sera il quartiere è invaso da cortei di auto con bandiere americane e cubane e da assordanti concerti di clacson. Nei cafès si parla rigorosamente spanglish e gli altoparlanti sparano le canzoni di Gloria Estefan, regina musicale dei profughi irredenti, figlia non pentita di una guardia del corpo dell’antico dittatore cubano Fulgencio Batista. Al ristorante Versailles, davanti a un piatto di chicharrones con moros y cristianos, il senor Antonio già esulta e fa i conti: “Vince Bush, così noi si torna a l’Avana e gli si mette in culo a quel maricon di Fidel Castro.” Qui è chiaro che la storia è ormai scritta e quei 537 voti che separano i due contendenti sono scolpiti sulla roccia. Cinquecentotrentasette voti: nemmeno la popolazione fitta di un medio condominio del Bronx. Al Gore vorrebbe andare a cercarle uno per uno, le schede che mancano. E come sarà duro per lui – così immagina il cronista italiano - quando dal conteggio della Florida verrà fuori un inutile tesoretto di 97mila preferenze assegnate al candidato radicale Ralph Nader: un decimo di questi voti dispersi sarebbe bastato per vincere! Ma niente sorprese: questa è la storia della sinistra in tutto il mondo, e l’America non fa eccezione: la rissa, la divisione, la dispersione, infine la sconfitta.

Così l’ uomo onesto e probo, il volenteroso Clark Kent della politica americana se ne tornerà a casa. Nella sua valigia ci sarà posto per Tipper e per l’urlo di battaglia “Tipper rocks”, per il pallido Joe Lieberman e signora, per le cavalcate nella terra dei grandi laghi, per la torta di mais e il panino mangiato in corsa, per il ballo elettorale a Green Bay, per l’ antica magione avita e per i campi di famiglia a Chartage, per le funzioni nelle chiese battiste dei neri a Nashville, per la cocente delusione di Miami, per la giovanile avventura politica insieme al “fratello” Bill, per i corridoi silenziosi della Casa Bianca, per il giardino della rose curato da Tipper e Hillary, per la quiete operosa degli appartamenti presidenziali, per le stagiste e gli spin doctors, per Monica e per il sesso nascosto sotto il grande tavolo dello studio ovale. L’avventura qui finisce. Quando il tramonto della Florida invade il cielo terso sopra Calle ocho e incendia il profilo dei grattacieli all’orizzonte, Al Gore è già volato verso nord, per una disputa disperata che è ormai in mano a schiere di avvocati e legulei. *** Lo strazio durò altri 34 giorni e alla fine il candidato democratico – stremato - gettò la spugna. Rischiava, il poveretto, di essere dipinto come un “sore loser”, e in America non c’è nulla di peggio di un perdente piagnucoloso. Trovate le differenze: oggi lo sconfitto mena le mani come uno scatenato dottor Stranamore, e nelle aule di Capitol Hill trasformate in un bivacco di manipoli è stato stracciato quel patto tra gentiluomini che nella storia americana ha sempre saldato i conti della sfida politica. Dal minuetto alla lotta nel fango: sono trascorsi venti anni ed è come se sotto i ponti del Potomax fosse passato più di un secolo. *FLAVIO FUSI (Ha imparato il mestiere alla vecchia scuola de L’Unità e per la Rai ha consumato le suole dietro ogni crisi internazionale del Secolo breve e oltre. Non ha mai vinto premi giornalistici e non ha mai ricevuto aumenti ad personam. Ha scritto “Cronache infedeli” - Edizioni Voland - e “Campi di fragole per sempre” - Edizioni Effigi -. Medita e scrive in Maremma) clicca qui per mettere un like sulla nostra pagina Facebook

clicca qui per rilanciare i nostri racconti su Twitter

clicca qui per consultarci su Linkedin

clicca qui per guardarci su Instagram