America, dove vai? - 2017, viaggio nel cuore del trumpismo

Questo ”pezzo” è il frutto di appunti presi nel marzo 2017, pochi mesi dopo la vittoria di Donald Trump alla Presidenza degli Stati Uniti, in quello che oggi ci sembra un lontanissimo novembre del 2016. Appunti che sarebbero stati in scadenza. Se non fosse che il 6 gennaio del 2021 sono tornati di attualità. Ciò a cui abbiamo assistito, a cui il mondo ha assistito allibito in presa diretta, è vergognosamente memorabile: la presa del Campidoglio, un evento che anche il senatore repubblicano dello Utah Mitt Romney ha definito “insurrezione”.

Abbiamo visto degli esaltati dissacrare il sancta sanctorum politico degli Stati Uniti. I più sempliciotti, cellulare alla mano, sembrava stessero facendo un tour; i più sfegatati si sono addirittura seduti con spregio nei posti di potere, nell’ufficio di Nancy Pelosi, e un troglodita con le corna su quello del presidente del Senato. Un evento annunciato, un evento promosso dallo stesso Trump e solo lievemente contrastato dalle forze dell’ordine. Basti pensare allo schieramento della Guardia Nazionale in assetto mimetico da Stormtrooper dell’Impero, sui gradini del Campidoglio, durante la dimostrazione di “Black Lives Matter”, per notare la differenza.

Ora l’America può e deve ripartire, ma come? Quella di Trump è e sarà un’uscita sguaiata, per usare un eufemismo. Nelle prossime due settimane The Donald potrà dare il peggio di sé, a meno che non venga rimosso e la transizione passi nelle mani di Mike Pence. Ma anche in questo caso è improbabile che l'America si sarà liberata di lui. "Quella" America è destinata a durare. Il che rende i nostri appunti, tutto sommato, ancora attuali.

***********************************

Il nostro viaggio era iniziato a febbraio, a soli tre mesi dalla vittoria di The Donald. Eravamo atterrati ad Albuquerque, New

Mexico, proseguendo per Santa Fé, Durango, Mesa Verde, con un detour per

Kajenta, Antelope Canyon, Page. Un loop di 1500 km tra Colorado, Arizona e il confine con l'Utah, gli ultimi due stati trumpisti nel 2016, che ci avrebbe riportato ad

Albuquerque da dove, con un volo, saremmo dovuti ritornare a New York. Il

condizionale, come vedrete, è d’obbligo.

(Downtown Albuquerque foto di Gianni Viviani)

Datemi pure della Cassandra, ma nel 2016 io sapevo che avrebbe vinto Trump. Hillary era troppo di tutto; troppo establishment, troppo a lungo nei posti di potere, e poi, anche e soprattutto, TROPPO donna. Gli americani avevano, sì, votato per ben due mandati per un presidente di colore, evento epocale, ma Obama era comunque Uomo.

La vittoria di Trump aveva sorpreso tutti, in primis persino lui.

Ma giuro che no, io me la sentivo. Avendoli girati abbastanza in lungo e in largo, gli Stati Uniti, sapevo che l’America profonda è quella "terra di mezzo" rurale e isolata, un nulla intervallato da micro insediamenti di gente che vive in casette prefabbricate, in roulotte sedimentate nel terreno, circondate da appezzamenti infestati da rottami, copertoni usati, attrezzi agricoli arrugginiti, pick-up malandati. Gente che non legge un giornale, figuriamoci un libro, a meno che non sia la Bibbia. Che si nutre di reality, che segue i predicatori televisivi, quelli che parlano di Cristo, di supremazia bianca o di rivolta. Gente accasciata dalla fatica e dalla noia, con polverosi saloon per una birra e un po’ di musica country. Gente che crede nel Creazionismo, se per questo anche l’attuale Vice Presidente Mike Pence, che ha la pistola facile e la tiene sotto il cuscino, con il fucile nel cofano della macchina. Il 6 gennaio alcuni di loro abbiamo potuto guardarli in faccia in diretta TV.

(Verso Albuquerque foto di Gianni Viviani)

Nel 2016 li avevamo incrociati nel nostro

lungo giro, ci avevano accolti nei motel, al ristorante, alle pompe di benzina,

nei drugstore e negozi di souvenir. A loro Trump aveva promesso lavoro e

ripresa, di riaprire le miniere alla faccia del riscaldamento globale, di

proteggere con dazi il Made in Usa. “Make America Great Again”. Ci avevamo creduto, e piantavano bandiere davanti alle case.

Avevamo passato qualche giorno a Santa Fé, che più che trumpiana è repubblicana vecchia maniera, semplicemente perché a Santa Fé i più sono ricchi e lo ostentano. Poi avevamo attraversato l’Apache Nation Reservation diretti a Durango, e da lì dopo una seratina country al saloon, che era autentico e ricordava i set dei film con John Wayne, avevamo proseguito verso Mesa Verde. Pochi chilometri dopo Mancos, un niente di posto che manco ti accorgi di averlo superato, in senso opposto a quello di marcia l’occhio mi era caduto su una fila di sculture di legno. Non che fosse possibile ignorarle. Erano abbastanza surreali. L’insegna diceva Folk Art e, se c’è una cosa alla quale non posso resistere, anche se in valigia non ho posto manco per un Kleenex, è un’insegna Folk Art.

(Folk art foto di Gianni Viviani)

Frenata, immediato dietro front pregustando la bottega di un artista. Questa, invece, era la proprietà di qualcuno, di un pazzo creativo-compulsivo, un riciclatore seriale che aveva ammassato sul pezzo di terra sculture di ogni forma, soggetto, misura e materiale. Una via di mezzo tra una discarica e un film di Tim Burton: macchinari rotti, attrezzi arrugginiti, due casupole in rovina, una rimessa e un capanno fatiscenti, il tutto affollato da strane creature lignee, dipinte o assemblate con pezzi di recupero. All’entrata un grizzly, diverse bandiere Old Glory e il cartello "entrate a vostro rischio", che però, trovandosi accanto ad un più incoraggiante "Peace and Love" fatto con uno pneumatico, non ci aveva impedito di passare, nonostante due seghe elettriche abbandonate che mi ricordavano il film “Non aprite quella porta”. L'artista, una specie di Uncle Sam allampanato e malandato, dopo averci spiato da dietro una tenda ci era venuto incontro sospettoso, ma aveva acconsentito a farci fare delle foto, con la promessa di non metterle in rete: “ Se no mi copiano”.

Da un capanno era comparso, a dare man forte, una specie di gnomo con in mano un paio di lunghe cesoie da potatura. Era greco, aveva affermato orgoglioso, il che rendeva più difficile capire il suo entusiasmo per quel posto freddo, fangoso, isolato da tutto. Il perché c’era, l’ex capraio Stavros era fiero, più che mai, del suo status di cittadino americano. Seguace sfegatato di Donald Trump, la sua era una fede cieca con grandi aspettative. Stava per partirmi l’embolo; Gianni, conoscendomi, era riuscito in tempo a trascinarmi via con la scusa del “facciamo tardi”. Mai confrontare un trumpiano armato di cesoie.

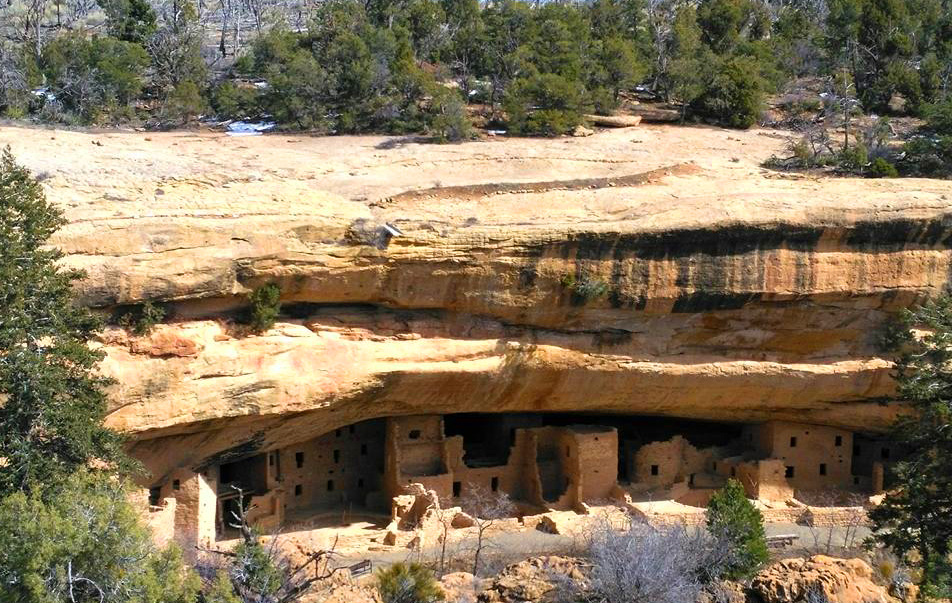

(Mesa Verde, il pueblo foto di Manuela Cassarà)

Rabbia sbollita una volta arrivati al Parco Nazionale di Mesa Verde: un luogo spettrale, scenografico, protetto dall’Unesco, da non perdere, al quale le mie brutte foto non rendono giustizia. Ma la macchina di Gianni aveva dato forfait, colpa di una batteria con il difetto di voler essere messa sotto carica. Causa gelo l’accesso alle rovine, attraverso delle vertiginose scale a pioli, era off limits e avevamo dovuto accontentarci di vederle da lontano e nei dettagli attraverso i plastici del museo. Fatti bene, per carità, molto realistici, ma non la stessa cosa. Gli abitanti del Pueblo, gli Anasazi, dovevano essere un popolo con radicate manie di persecuzione, se nel 600 dc avevano scelto di costruire le loro dimore in quel luogo impervio, un altopiano tra i 1800 e i 2500 metri sul livello del mare. I siti più antichi mostravano che, non contenti, inizialmente, si calavano in abitazioni scavate sotto terra, le pit houses.

Presa confidenza con il luogo, un paio di centinaia di anni dopo, avevano costruito questi villaggi su più livelli, incastrati sotto speroni di roccia, a precipizio sul canyon. Era comunque un bel miglioramento della qualità di vita. Di loro a tutt’oggi si sa ben poco; sono stati ritrovati degli squisiti manufatti di terracotta, decorati con geometrie bicolori, oggi riprodotti e venduti a molto caro prezzo ai turisti. Le donne si tramandavano le tecniche per intrecciare cesti e tessere i tessuti, tutti coltivavano mais e legumi. Che fine abbiano fatto gli Anasazi - e le ipotesi variano: tensioni sociali o scarsità di risorse - di fatto rimane un mistero. Forse non erano così paranoici come verrebbe da pensare.

(Mesa Verde foto di Manuela Cassarà)

A Cortez , il posto più vicino dove dormire dopo Mesa Verde, avevo trovato il Retro Inn, un triste motel scelto perché quando ti ricapita di essere accolto alla reception da un Elvis formato naturale, seduto in panchina? Non che ci fossero alternative di charme nei paraggi. Le camere erano dipinte a colori sgargianti che invitavano all’insonnia. La colazione era da dimenticare, il proprietario pareva uscito da “ Questo non è un paese per vecchi”, ma era simpatico.

Cortez, invece è un posto facilmente dimenticabile. Già allora mi era sembrato la quintessenza di Trumpland. Ottomila abitanti, solo che in giro non vedevi nessuno. Né in strada né nei negozi: quattro saloon di cui tre chiusi, un nail salon vuoto, pochi negozietti ugualmente deserti le cui scarne vetrine, nonostante le speranzose scritte “Buy America”, mi ricordavano quelle di Cuba in pieno embargo e certo non invitavano ad entrare. Guardare le mie squallide foto per credere. Un posto come decine di altri, che ha per centro un’unica stradona, la Route 160, che collega il Colorado con l’Arizona, intersecata da stradine che finivano nel nulla.

(Souvenir foto di Gianni Viviani)

Da Cortez, Colorado, per arrivare a Page, Arizona, bisognava percorrere 325 km sempre di nulla. Una prima sosta l’avevamo fatta ai Four Corners, dove quattro stati si incontrano. Un posto surreale. Il niente nel niente. Solo un incrocio disegnato per terra, con al centro una placca di metallo. Ci sali sopra e puoi dire di essere in New Mexico, Colorado, Utah e Arizona. Sono soddisfazioni. Altre ore di nulla per arrivare a Kayenta, in territorio Navajo, la Navajo Nation Reservation, un conglomerato di fast food dove mangiare un boccone, fare benzina ed eventualmente dormire, visto che se vuoi un motel nella Monument Valley i Navajo non te lo regalano. C’eravamo già stati, alla Monument, nel 2004, per accompagnare nel vento l’anima di un nostro molto amato amico, e spargere parte delle sue ceneri in quel luogo mitico che lui, grande esperto di film e d’ indiani, tanto amava. Questa volta non ci saremmo fermati.

I turisti ci passano, a Kajenta, la usano come portale, ma gli indiani ci vivono. Poveri cristi, per lo più sovrappeso, per lo più già in tenera età. In America si mangia male quasi ovunque, ma a Kajenta direi anche di più, per questo la maggior parte degli abitanti sono obesi. I posticini avevano nomi originali e pretenziosi, come Church’s Chicken , Chel’s Snack Shack, Basha Dinè, e Amigo Cafè, ma erano tutti ugualmente disperanti. Avevamo desistito. Volevamo solo uno snack, fare una breve tappa prima di Page e speravamo che il supermercato offrisse alternative più sane.

(Kajenta, la Mall foto di Gianni Viviani)

L'insegna pubblicizzava addirittura un reparto Delicatessen e una Patisserie. Suonava bene. Suonava sapori di casa. Al Delicatessen il cibo più delicato erano delle ali di pollo fritte di un brillante color rosso geranio, che immagino fosse peperoncino puro. In quanto alle insalate, quella più riconoscibile, niente affatto appetibile, era di patate, condita con una maionese anemica. In quanto alla Patisserie, allego le foto. Credo che bastino. Le torte sembravano radioattive. Il resto del supermercato era pieno d‘improbabili schifezze che di naturale non avevano più nulla, né nel colore né negli ingredienti. Avevamo optato per uno yogurt cadauno. Il più piccolo era di 250gr. Attorno solo fast food, Wendy, Taco Bell e un McDonald tirato a lucido che, col senno di poi, al confronto pareva rassicurante come un health food.

(Saloon a Durango foto di Gianni Viviani)

Ma oramai eravamo risaliti in macchina, pronti per Page, sulle rive del Lake Powell, enorme e spettacolare bacino artificiale, le cui rive si snodano per 1200 km. Page per andare all’ Antelope e al Rattlesnake Canyons. Foto stupefacenti garantite anche agli inetti. Persino io, con il mio patetico cellulare, ero riuscita a farle decenti. Ma diciamola tutta, il merito non era mio ma di Steven, la nostra giovane guida Navajo, che se ne era impossessato. Tra i due siti preferisco il Rattlesnake, così detto perché frequentato, in estate, dagli amabili rettili, ma anche per quel suo andamento stretto e sinuoso. Forse perché era stato il primo, ed eravamo da soli, forse perché molto angusto, ma era magico. Il gettonatissimo Antelope avrebbe richiesto un semaforo per controllarne l'andirivieni, anche se niente da dire in quanto a spettacolo. Gianni, in pieno deliquio creativo, aveva stampato sul viso un sorriso ebete di felicità.

Mentre G scattava con la solita frenesia foto-bulimica, Steven ci teneva a farmi dire Buongiorno in Navajo ai tutti i suoi colleghi guide, ogni volta che li incontravamo. Le reazioni erano, a seconda, tra il sorpreso e il perplesso, quindi sospetto che il cosiddetto saluto fosse un bel "vaffanculo” formato Navajo. Ma che pensieri mi vengono in mente, Steven era un ragazzetto gentile. Si stava pure facendo crescere i capelli, il che per la sua gente è simbolo di saggezza. Sua nonna, quando era un bimbetto piccino, l’aveva fatto alzare all’alba per correre 5 miglia e fermarsi a pregare verso i quattro punti cardinali. Si era anche fatto i quattro, canonici, giorni iniziatici nel deserto, mangiando solo peyote, seduto immobile dentro un cerchio che gli anziani avevano tracciato per terra, per proteggerlo dai pericoli. Come potevo sospettare di lui? Era un guerriero Navajo!

(Rattlesnake canyon foto di Gianni Viviani)

In zona, ad appena 5 miglia, puntatina d’obbligo all’Horseshoe Bend, scenografica protuberanza sul fiume Colorado, che in quel punto crea un cerchio circondato dalle alte pareti del Canyon. Ci si arriva previa scarpinata assolata, assieme a centinaia di altri turisti. L’ansa a ferro di cavallo aveva un che di limaccioso, color verde stagnante, ma se non soffrivi di vertigini faceva la sua bella figura. Se invece avete un marito che soffre di vertigini, allora un consiglio: non andate a Horseshoe Bend. Ma questa volta l’amato fotografo aveva trovato il coraggio di affrontare i suoi demoni e si era riscattato. Di fronte all’idea di farsi scappare l’inquadratura si era spinto, sprezzante del pericolo, fino al bordo, anche perché c’era una coppia appena sposata che un altro collega stava immortalando mentre fingevano di tubare serafici sull’orrido dirupo. La competitività ha il pregio di spingerti al limite.

(Il Wigwam motel foto di Gianni Viviani)

Previa fermata all’ennesimo motel, il Wigwam, sulla Route 66, al quale per suoi tepee darei un bel dieci in atmosfera, Page era l’ultima tappa del loop, che si sarebbe concluso ad Albuquerque, da dove saremmo dovuti ripartire il giorno seguente con un volo per New York. Saremmo, condizionale d’obbligo, come dicevo in apertura. Perché il fato aveva deciso altrimenti. Causa tempesta di neve su New York, tutti i voli per quella destinazione erano stati annullati. Provare ad andare che so, a Washington o Philadelphia o a Boston, tanto per avvicinarci, manco a parlarne. Anche perché non c’era un’anima con cui parlare, erano spariti tutti. Desk deserti all’aeroporto, dove avevamo lasciato prematuramente la macchina, ignari di quello che stava capitando nel Nord Est del Paese. Vorrei mettere agli atti che anche le linee aeree statunitensi sono figlie e' 'ndrocchia quando si tratta di prendersi cura dei viaggiatori. Comunque, tanto abbiamo detto e tanto abbiamo fatto e tanto abbiamo pagato, ma due giorni dopo la Grande Mela ci avrebbe accolto, surgelata, ma ripulita dalla neve.

*MANUELA

CASSARA’ (Roma 1949, giornalista, ha lavorato unicamente nella moda,

scrivendo per settimanali di settore e mensili femminili, per poi dedicarsi al marketing, alla comunicazione e all’ immagine per alcuni importanti marchi. Giramondo fin da ragazza, ama raccontare le

sue impressioni e ricordi agli amici e sui social.

Sposata con Giovanni Viviani, sui viaggi si sono trovati. Ma in verità

anche sul resto)

*GIANNI VIVIANI (Milano 1948, fotografo, nato e cresciuto professionalmente con le testate del Gruppo Condè Nast ha documentato con i suoi still life i prodotti di molte griffe del Made in Italy. Negli ultimi anni ha curato l’immagine per il marchio Fiorucci. Ha anche lavorato, come ritrattista, per l’Europeo, Vanity Fair e il Venerdì di Repubblica. La sua passione più recente sono le foto di viaggio)

clicca qui per mettere un like sulla nostra pagina Facebook

clicca qui per rilanciare i nostri racconti su Twitter

clicca qui per consultarci su Linkedin

clicca qui per guardarci su Instagram

e.... clicca qui per iscriverti alla nostra newsletter