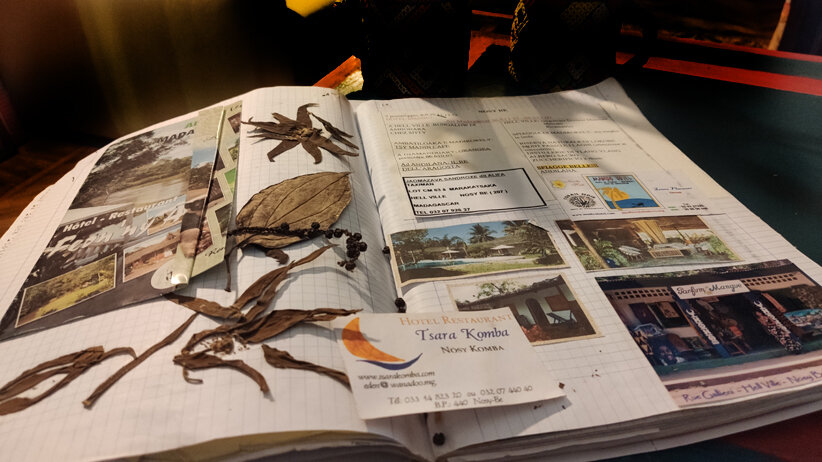

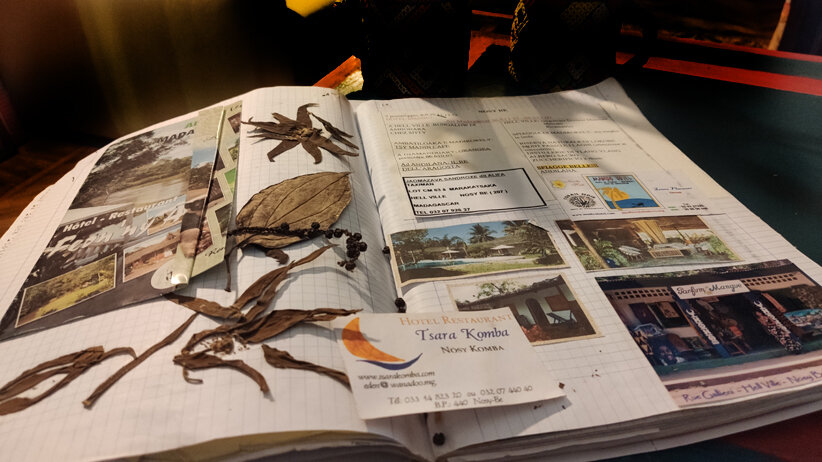

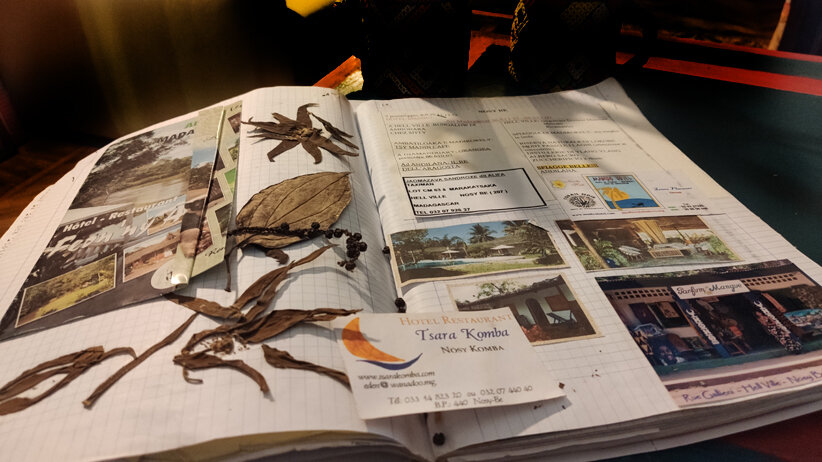

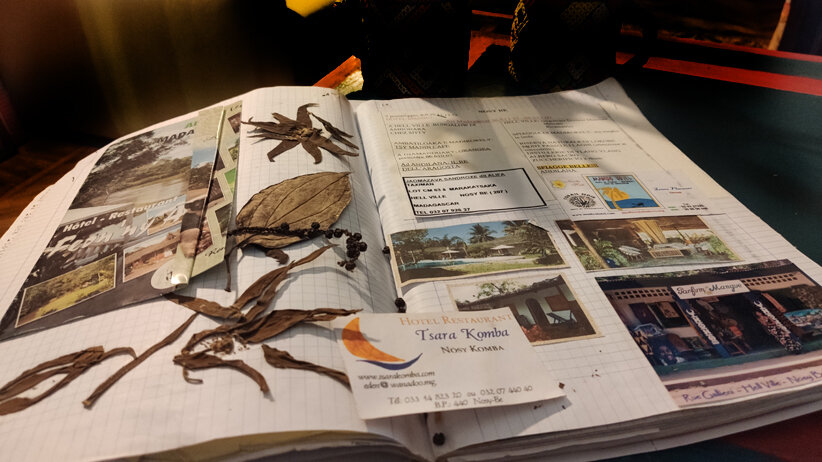

di MANUELA CASSARA' e GIANNI VIVIANI* Sono anni che certi “cari” amici mi sfottono perché programmo i miei viaggi lasciando, pensano, niente all’improvvisazione; ma è arrivato il momento della rivincita. Nonostante io sia una che butta tutto, salvo il superfluo, ho ritrovato il diario del nostro giro del Madagascar, nel 2005.

(Il diario ritrovato) Un quadernetto nascosto tra i libri, sopravvissuto al tempo e a tre traslochi, dove avevo annotato ogni tappa, hotel, ristorante e escursione, incollato fiori, trascritto indirizzi di gente mai più rivista. Un momento di raccolta gratitudine alla mia maniacalità.

(Antananarivo dall'alto) L’avevamo girata in lungo e in largo, l’isolona. In macchina, pulmino, autobus, aereo, barca e carretto. Avevamo visto tanto, ma nemmeno un baobab. Colpa mia, che non avevo preso in considerazione la zona ovest, quella di Morondava. Tanto vale confessarlo prima che qualcuno me lo faccia notare. E’ vero, ci manca la foto icona, quella con i baobab in doppia fila. Ma in rete abbondano.

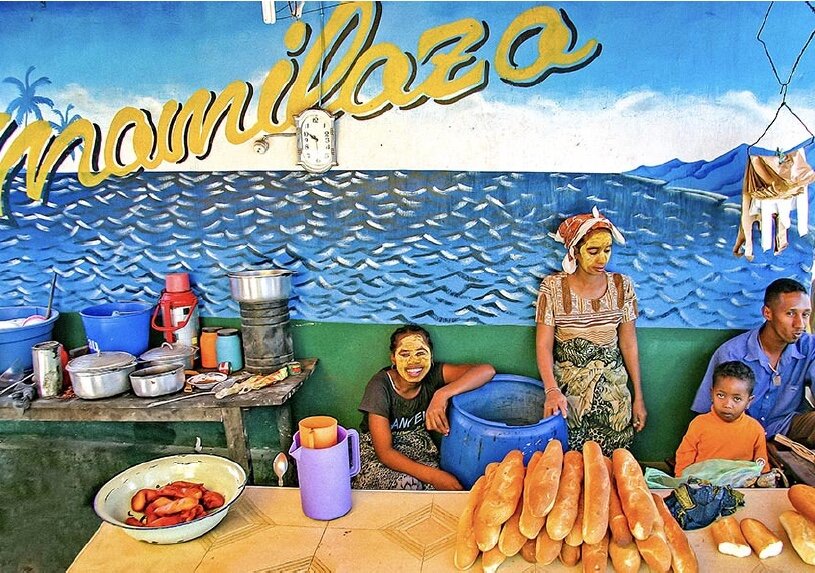

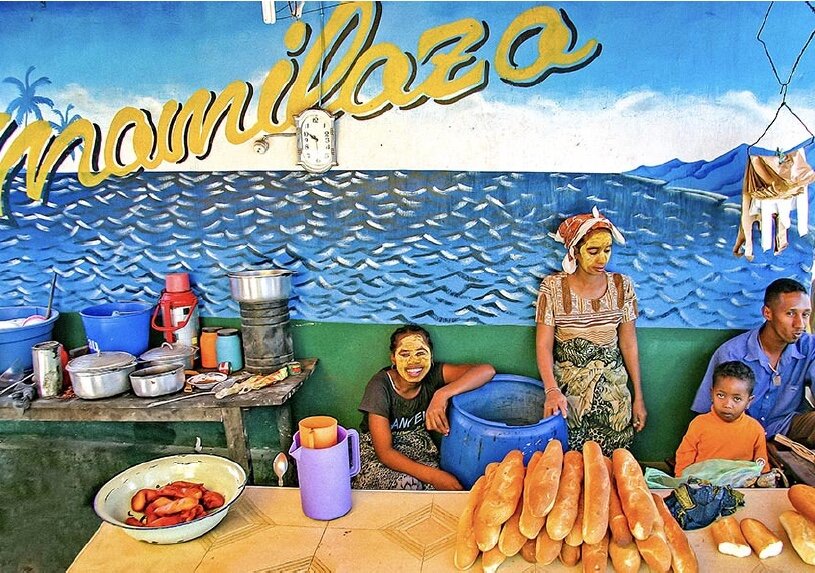

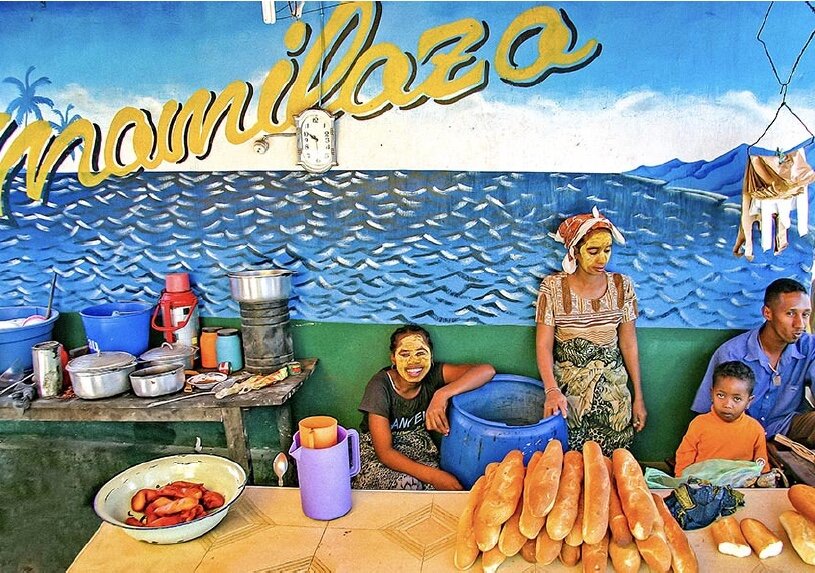

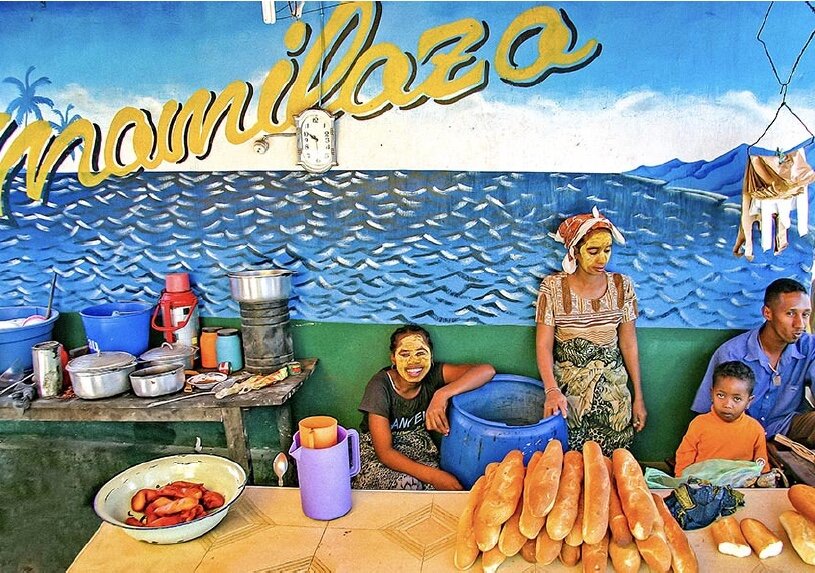

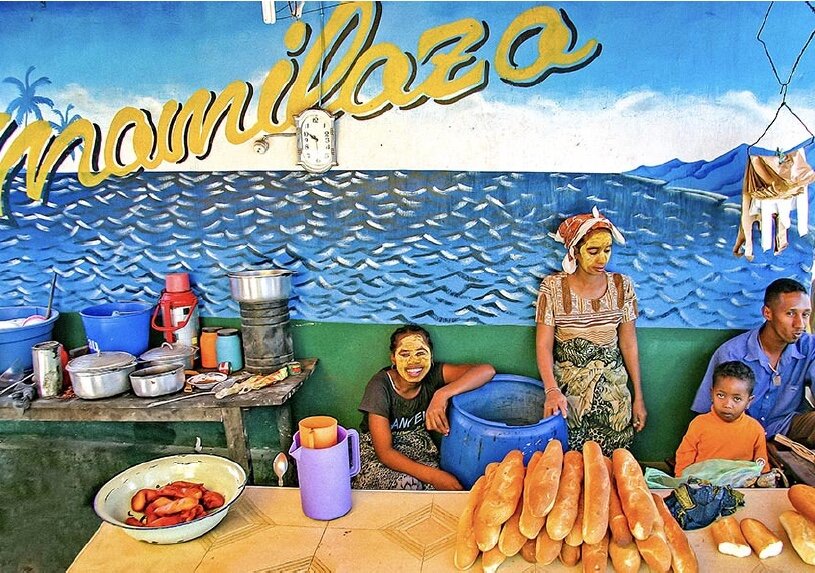

Vi ricordate il gruppo Les Surfs? Improbabile, a meno che non abbiate più di sessant’anni. Erano sei esserini canterini, fratelli e sorelle, ed erano malgasci. Erano diventati famosi cantando “If I had a hammer” nella versione francese e italiana, e partecipando a tre edizioni del festival di Sanremo nella metà degli anni’60. Io me li ricordavo, e pensavo fossero il metro di Greenwich della popolazione isolana. Che mi aspettavo formato Lilliput, come loro. Invece avevamo incontrato uomini atletici, ragazze slanciate e tornite. Alcune davvero bellissime. Nonostante non si aiutino impiastricciandosi la faccia con la Masanjoany, una polvere giallastra ricavata dal legno di sandalo; un antisolare curativo, con proprietà, pare, pure seduttive. Sulle quali ho i miei dubbi; secondo me le loro doti sono altre. E qui mi fermo per glissare volentieri sul turismo sessuale in Madagascar, specie quello dei nostri connazionali, che potrebbe essere un doloroso argomento a sé stante, poco adatto a questo racconto leggero e vacanziero.

(Downtown Antananarivo) Eravamo partiti da Malpensa con un volo diretto per Antananarivo, la capitale. Abbarbicata a 1400 metri d’altitudine, con i suoi faticosi saliscendi mi ricordava una San Francisco délabré, sovrastata dal Rova, l’imponente complesso di edifici reali, visibile per chilometri. Spostarsi a piedi tra quell’accozzaglia di vestigia coloniali, moderne costruzioni in cemento e baracche coperte di lamiera, accompagnati da effluvi di frutta marcia, richiedeva polpacci e fiato. Al centro un laghetto, qualche viale e il grande mercato coperto. Un dedalo arrugginito, affollato, affascinante. C’eravamo sistemati al Royal Palissandre, un buon albergo con vista. Per cinque volte sarebbe stato il nostro campo base, perché Antananarivo era l’ombelico del mondo malgascio, se volevi spostarti in aereo. La prima sera, per consolarci delle undici spartane ore di volo, c’eravamo concessi una cenetta da Chez Mariette, posticino un pochino fané ma pur sempre gourmet. La cucina francese è l’unico retaggio coloniale godibile, a mio avviso. Oltre al fatto che ovunque si parla francese.

Il giorno dopo, sempre con Air Madagascar, ci eravamo imbarcati su un breve volo per l’Île Sainte-Marie, affacciata sull’Oceano Indiano a poche miglia dalla costa est. Accogliente e lussureggiante, rimarrà a mia imperitura memoria per l’ennesimo, abortito, whale watching tour con mare forza 5 e altrettante ore passate infreddolita, aggrappata alle corde dello Zodiac ballonzolante, innaffiato dai flutti e dal vomito dei partecipanti. Gianni saggiamente aveva desistito. Flop a parte, colpa della nostra reiterata iella quando si tratta di avvistare quei cetacei, ci eravamo consolati con cinque notti al Princess Bora Lodge, coccolati e cullati nel nostro lettone sospeso, profumato di vaniglia. Dall’Ile, dopo mezz’ora di battello, eravamo sbarcati a Tamatave detta anche Toamasina, cittadina sulla quale possiamo stendere un pietoso velo, come sulla altrettanto dimenticabile nottata nello squallido hotel Neptune. Non chiedetemi perché, ma le città malgasce hanno spesso doppi nomi, cosa che non aiuta durante le trasferte quando si chiedono informazioni. Il giorno seguente, dopo alcune ore di minibus, eravamo arrivati alla riserva di Perinet; una lussureggiante foresta pluviale. Con un tasso di umidità minimo del 100%, sembrava di stare sott’acqua. Anche nell’unico lodge, il Feon’ny Ala che nelle foto faceva la sua figura, ma dove, nella realtà, tutto era fradicio: coperte, lenzuola, asciugamani. Il caldo umido e asfissiante ci si era gelato addosso durante l’unica notte infame, sepolti sotto strati di coperte bagnate, pesanti come il plutonio. Al risveglio ci eravamo sentiti Amundsen.

(Île Sainte-Marie)

(L'amico lemure) A Perinet avevamo avuto il nostro primo incontro con quegli adorabili animaletti dagli occhioni sbarrati, che stanno al Madagascar come il Vesuvio sta a Napoli: i lemuri. Esserini sfacciati, curiosi e comunicativi: tra noi si era subito instaurato un gran feeling, anche perché ci piombavano simpaticamente sulle spalle e sulla testa quando meno ce l’aspettavamo. Essendo dei narcisi compulsivi, si facevano fotografare con gusto. Terzo transfer con seconda carambolata ad Antananarivo per un altro volo, stavolta diretto a Nosy Bé, isola della costa nord ovest, praticamente colonizzata dai nostri connazionali che si erano dati da fare in molteplici attività turistiche. Avrebbe potuto battere, di diritto, bandiera italiana. Oltre che per le evidenti doti vacanziere, l’avevamo scelta come candidata potenziale a divenire il nostro agognato paradiso della pensione. Ci avevamo già provato in Costarica e pure a Santo Domingo. Duri di comprendonio, ci stavamo riprovando. Ma i pochi giorni a Nosy Bé, nel contatto ravvicinato con la popolazione, ci avrebbero confermato che, in questi Paesi da secondo e terzo mondo, saremmo stati solo degli sfruttatori di poveri cristi. Svanito, una volta per tutte, il sogno di goderci il frutto del nostro duro lavoro ai tropici.

(I parei di Nosy Bè) L’albergo che c’eravamo scelti, il Madiro, era bello miserello; ma non quanto oggi, stando alle attuali recensioni. All’epoca era gestito da una coppia di ex edicolanti romani. A confronto con le mattutine alzatacce, le ore in piedi dentro un angusto bugigattolo, inutile dire che i due erano entusiasti dell’upgrade nel loro stile di vita. Quindi c’incoraggiavano nel nostro progetto non ancora rimosso“ Vedrete, non ve ne pentirete. Il clima, mai più di 30 gradi tutto l’anno, la gente accogliente, il cibo delizioso, la tranquillità…” Il dubbio su quest’ultima era subentrato dopo la prima notte insonne, tenuti svegli dall’attività nell’adiacente villaggio. Un Ombiasy, lo sciamano, aveva officiato un qualche magico rito durato fino all’alba, accompagnato da canti ipnotici al ritmo dei tamburi. La cerimonia, in stile Santeria, prevedeva il fumo e il consumo smodato di sigarette. Essendo i fedeli tabagisti almeno una trentina, la nuvola tossica era riuscita a penetrare fino in camera nostra.

(Una bellezza di Hell-Ville) La cittadina principale era il porto di Andoany, detta affettuosamente Hell-Ville, che fungeva da capoluogo di un’isola dove non mancavano le attrattive: le ricamatrici sul lungomare Dr. Mauclair, la vicina spiaggia di Andilana, la riserva Naturale di Lokobe, le distillerie di Ylang Ylang , quel pallido fiore inebriante che ricorda i Mari del Sud solo a nominarlo, e l’imperdibile tour allo zuccherificio. Se avete una discreta propensione per il Rhum, consiglio d’includere anche la distilleria. Vorrei mettere agli atti un personale momento avventura. Consigliata da quei due impiccioni degli albergatori, mi ero fatta convincere a prenotare la mia prima lezione di sub. Che come vedrete sarà l’ultima: “Ti piacerà, l’insegnante è italiana, bravissima”. Strizzata dentro una tuta di neoprene, zavorrata con chili di piombo perché la tipa aveva sopravvalutato la mia allora ancor esile stazza, dopo qualche boccata affannata, i pesi mi avevano spiaccicata, pancia all’aria, sul fondo sabbioso. Come una sogliola. Capito il mio stato di panico, l’istruttrice aveva pensato bene di riportarmi a galla come un pallone areostatico, gonfiandomi il giubbotto, senza preavviso. Mai subito uno pneumotorace? Prima di allora nemmeno io. “Se Dio voleva farmi andare sott’acqua, mi avrebbe dato le branchie”. Da quel giorno faccio snorkeling ed è già tanto. E mi sono pure scoperta claustrofobica.

(Gli Tsingy Rouge) Dopo sei giorni di mare e mangiate, un breve trasbordo in barca ci aveva portato dall’altro lato della baia, ad Ankify, sulla terraferma. Notte passata, così dice il diario e come dubitarne, al Dauphin Blue (oggi Ankify Lodge, che non ricordavo così carino) poi alzataccia diretti al massiccio di Ankarana, una riserva di pinnacoli rocciosi, grigia e monocromatica, i cui unici ricordi sono fotografici: l’attraversamento di un ponte sospeso su un fiume popolato di coccodrilli; la notte in una baracca di frasche, su un tavolaccio di legno degno di un forzato della Caienna; le impavide coccole ad un viscido pitone, per salvare la faccia con il ranger del parco che ci teneva tanto, il vis à vis con un camaleonte ipertirodeo. Non ci facevamo mancare nulla.

(Ankify) Un altro centinaio di chilometri ed eccoci alle Montagne d’Ambre, il più antico dei parchi nazionali malgasci, una lussureggiante foresta pluviale, paradiso dei bird watchers. Con noi, Thèogène, nostra guida e affabulatore entusiasta. Notte e cena al Nature Lodge in stile La Mia Africa e poi via per Diego Suarez, all’estremo nord del Paese, con un piccolo fotogenico detour per i Tsingy Rouge. Questi tsingy, di laterite rossa, a differenza di quelli di Ankarana, che sembravano colate di cemento, erano una distesa color terracotta di pinnacoli di varie altezze, scolpiti dal vento e dall’acqua. Un paesaggio marziano. Il porto di Diego Suarez prende il nome da quel primo esploratore che vi buttò l’ancora a metà del 1500, seguito qualche anno dopo da un altro Suarez, altrettanto portoghese. Nel 1975, la sonnolenta cittadina aveva cambiato nome in Antsiranana; permaneva un’aria di frontiera un po’ malfamata, e la cosa, come in altri casi, vedi Limon in Costarica, mi ha sempre affascinato. Per la cronaca avevamo dormito all’Hotel Le Colbert. Ancora non me ne capacito.

(Il pitone e il ranger) Alla fine del XVIImo secolo, leggenda dice che un ex prete domenicano, l’ italiano Angelo Caraccioli, assieme ad un pirata francese, certo Olivier Misson, avessero fondato, prima che la schiavitù venisse abolita in Europa, proprio a Diego Suarez, Libertalia, una colonia utopico- anarchica, precorritrice nell’abolizione della schiavitù. Al grido di “Per Dio e Per la Libertà”, con un vessillo, ecumenicamente a fondo bianco, questi pirati della giustizia sociale, andavano all’arrembaggio delle navi negriere per liberare gli schiavi. Anche se le certezze a riguardo sono poche e controverse, onore al merito, almeno ci avevano provato. (1 - continua) *MANUELA CASSARA’ (Roma 1949, giornalista, ha lavorato unicamente nella moda, scrivendo per settimanali di settore e mensili femminili, per poi dedicarsi al marketing, alla comunicazione e all’ immagine per alcuni importanti marchi. Giramondo fin da ragazza, ama raccontare le sue impressioni e ricordi agli amici e sui social. Sposata con Giovanni Viviani, sui viaggi si sono trovati. Ma in verità anche sul resto) *GIANNI VIVIANI (Milano 1948, fotografo, nato e cresciuto professionalmente con le testate del Gruppo Condè Nast ha documentato con i suoi still life i prodotti di molte griffe del Made in Italy. Negli ultimi anni ha curato l’immagine per il marchio Fiorucci. Ha anche lavorato, come ritrattista, per l’Europeo, Vanity Fair e il Venerdì di Repubblica. La sua passione più recente sono le foto di viaggio) e.... clicca qui per iscriverti alla nostra newsletter

clicca qui per mettere un like sulla nostra pagina Facebook

clicca qui per rilanciare i nostri racconti su Twitter

clicca qui per consultarci su Linkedin

clicca qui per guardarci su Instagram