di ANDREA ALOI* Forse resteranno freddini gli amanti del cinema gourmet più sobriamente autorale, con radici più o meno profonde in un’idea di narrazione “realistica” o di “denuncia”, quegli sparuti spettatori che si ostinano a popolare le sale per vedere “Aria Ferma” di Di Costanzo o “A Chiara” di Carpignano. Ma a conquistare il grosso e il grasso del botteghino sono in queste settimane due film, “Freaks out” di Gabriele Mainetti e “The French Dispatch” di Wes Anderson, sontuosamente imbanditi come certe tavolate barocche, due favole “all you can eat” debordanti per immagini, azione, mirabilie, stupori. Insomma, mi paghi il biglietto ma in cambio ti riempio gli occhi per un paio d’ore senza un millimetro di respiro. E con calorie pure di qualità. Ma troppe. Per bocca del regista, il multiforme Mainetti, pure attore, compositore e qui produttore, “Freaks out” vuole restare nella scia e nello spirito di “Lo chiamavano Jeeg Robot”, suo lavoro precedente e successone costruito con freschezza di idee, economia di mezzi e una storia da supereroi de noantri (lo sfigatissimo ladruncolo che per caso si ritrova dotato di poteri alla Superman e duella col cattivissimo Zingaro, rispettivamente interpretati da Claudio Santamaria e Luca Marinelli). Non è così, ovviamente, a parte l’onesto svago pure stavolta garantito. Per tirar su lo chapiteau del circo dei freaks romanacci impegnati in una lotta all’ultimo effetto speciale contro i nazi son serviti 12.847.000 euro, come ha detto lo stesso regista. E far fruttare l’investimento risulta più agevole se si resta in canoni collaudati (e quindi prevedibili), è il budget in sé a imporre la sua legge narrativa adatta ai bipedi umani dai 6 ai 90 anni: esordio e presa di contatto con l’ambiente della storia-presentazione dei vari caratteri-peripezie-scioglimento felice. Più una spruzzata di citazioni filmiche (da “E.T. l’extraterrestre” al cinema di Méliès), a mo’ di benedizione e captatio benevolentiae dello spettatore più edotto.

Nulla di più lontano dai veri freaks sempre in cornice circense di Todd Browning (veri in quanto autentici esseri umani diversi, deformi, mostruosi nel senso latino di monstrum: eccezionali, quindi da sfruttare esibendoli crudelmente) e nulla di più vicino al classico film “what if”, ovvero “cosa succederebbe se”, una riscrittura della storia. Come in “Inglorious basterds” di Tarantino, ma con suspense e tagliente ironia alquanto inferiore, pure in “Freaks out” gli eventi vengono provvidenzialmente deviati dal demiurgo della scena e se in Tarantino i nazi, Hitler compreso, finiscono arrostiti in un teatro, qui gli imprenditori del Male in divisa del Terzo Reich non riescono a deportare nei campi di sterminio gli ebrei romani - siamo nel 1943 - grazie alle prodigiose virtù di Matilde, giovinetta elettrica e fulminatrice (una eccellente Aurora Giovinazzo), di Fulvio-Claudio Santamaria, uomo peloso che mena più di un fabbro, il nano calamita Mario-Giancarlo Martini e l’albino Cencio, un Signore degli Insetti, strepitosamente reso da Pietro Castellitto con innocenti sguardi attoniti e adeguata fisicità.

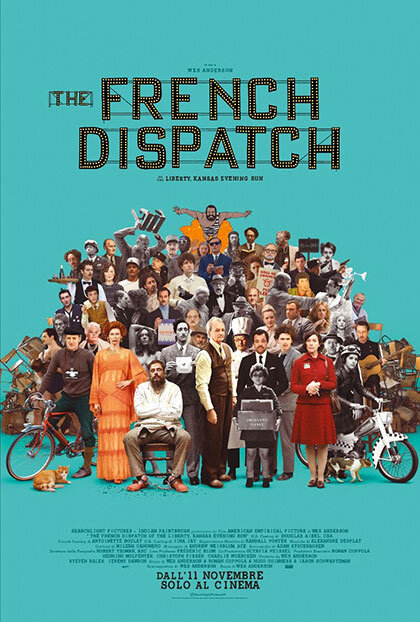

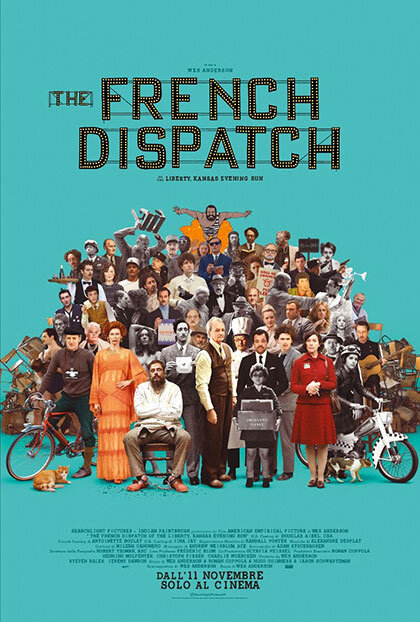

I magnifici quattro, sorta di Avengers alla cacio e pepe, lavorano al Circo Mezzapiotta dell’ebreo Israel-Giorgio Tirabassi e rappresentano un’idea di artisti nomadi, veraci, umani diametralmente opposti al pianista frustrato Franz del ricco Berlin Zircus, uno sfegatato supporter del nazismo cui una deformità neanche terribile (ha sei dita per mano, che sarà mai) ha precluso la carriera militare. Per non essere da meno di Mengele, l’estenuato e psicotico Franz (il friburghese Franz Rogowski) torturerà i quattro a scopo scientifico-militare, seguiranno botte, battaglie campali, salvataggio degli ebrei già in viaggio verso l’Olocausto e morte del fetentone, mentre Matilde, esaurita la carica elettrica, spesa per grigliare l’esercito tedesco, potrà abbracciare Cencio senza il rischio di ustionarne le intime e preziose parti vitali. Il tutto per 141 minuti, comprensivi d'una battaglia conclusiva prolissa ma che permette di gustare la formidabile maschera del Gobbo di Max Mazzotta, capo partigiano e unico personaggio fuori dagli schemi, con la sua efferatezza amorale e sgangherata goduria di sterminare il maggior numero possibile di carogne nere. Se “Freaks out”, pur nella sua buona valenza spettacolare, atterra tutto intero nell’avventuroso-risaputo, “The French Dispatch” è addirittura un succo quintessenziale, antologico, policromatico e brulicante del catalogo filmico di Wes Anderson, il geniale creatore de “I Tenenbaum”, di “Grand Hotel Budapest”, delle “Avventure acquatiche di Steve Zissou”, opere costituzionalmente eccentriche, “fiabe vere” virate in colori pastello e characters in bilico tra onirismo e fumetto d’avventura, frutti di una immaginazione felice perché mai costretta da qualsiasi adultità, per la serie “rimango fedele ai miei sogni della prima adolescenza”. Con nostalgia feroce di tempi perduti e migliori per il cinema, per la cultura e anche per il giornalismo. I 108 minuti del nuovo parto squadernano un frenetico autocitazionismo e offrono uno sbalorditivo viaggio nel mondo del regista di Houston, che qui sembra posseduto da un gioco di estremo denudamento artistico: un Anderson che gira un film alla Anderson. Un altro “all you can eat” all’insegna dell’indigestione.

Sunteggiare il “Dispaccio francese”, una specie di triplo “Pranzo di Babette” dello chef texano, è impresa impossibile, visto che già si comincia con la capriola di una rivista in tutto e per tutto francese destinata a lettori americani. Nuovo Mondo e vecchia Europa, una distanza che accende l’immaginazione con, sullo sfondo, un legame anche letterario, con Hemingway, Gertrude Stein, Henry Miller. Il menu, detto sommariamente, comprende la morte improvvisa di Arthur Howitzer (Bill Murray), venerato fondatore e direttore di “The French Dispatch”, supplemento della rivista americana “Liberty, Kansas Evening Sun” (reverente omaggio al “New Yorker”) redatto a Ennui-sur-Blasé (Noia sul disincantato…), cittadina così immaginaria da percepirla - paradossalmente - intimamente autentica, in virtù dello strepitoso delirio tassonomico di Anderson alle prese con la sua Francia sognata, un “dover essere” della fantasia al galoppo negli anni Cinquanta-Sessanta tra flic, vecchie Citroën, malavita alla Simenon, i giorni del Maggio ’68, infiniti scorci-bonbon, baschetti blu col pirolino. Ne porta orgogliosamente uno Owen Wilson, nei panni di Herbsaint Sazerac, cronista in bicicletta chiamato a redigere il primo dei quattro articoli speciali da pubblicare sull’ultimo numero della rivista, in via di chiusura dopo la scomparsa del direttore. Il canto del cigno del “Dispaccio francese” comprende anche un reportage politico-sentimentale sul Sessantotto, la vicenda di un artista omicida e geniale e della sua Musa (la “portata” migliore), il racconto di uno strano kidnapping e di un cuoco sommo nell’arte di preparare pranzetti coi fiocchi adatti alle esigenze di praticità delle forze di polizia, ultimo degli articoli e arricchito da inserti animati, del resto Anderson si è cimentato con quest’arte già due volte, in “Fantastic Mr. Fox” e “L’isola dei cani”.

Il cast del “French Dispatch”, tra Tilda Swinton, Lea Seydoux, Adrien Brody, Benicio del Toro, Frances McDormand, Mathieu Amalric e fitta compagnia è una festa, una lussuosa passerella per una inesauribile galleria di quadri umani, un Louvre di dettagli, figure emblematiche, paradossi, microfollie del quotidiano, ri-creazione di mondi, case, luoghi. Un troppo - ci risiamo - che rischia di andare a scapito del nitore delle storie, quasi un meta-film al quadrato che esce da se stesso, si disincarna per eccesso. Distribuisce Disney, l’investimento è poderoso, un atto di fede verso un artista del cinema che ancora una volta delizierà i suoi fan portandoli nella sua stanza dei giochi. Il colore, come sempre con Anderson, è un elemento portante della narrazione, il rosso, il violetto, il rosa “recitano”, intellegibile e sensibile, idea e immagine si fondono, trasportano subito altrove. Chi si ricorda quel filtro giallo che sottolineava la Parigi di Amélie Poulain eroina del film di Jean-Pierre Jeunet? Contribuì a ricreare favolisticamente la Capitale, al punto che dopo il trionfo nelle sale si moltiplicarono le guide alla Parigi di Amélie. E ora, puntuale, arriva il libro “Wes Anderson, quasi per caso” di Wally Koval, pubblicato dal Saggiatore. Raccoglie da ogni dove immagini di luoghi dal sapore andersoniano: fari a strisce rosse e bianche, hotel molto Mitteleuropa color gelato alla fragola, stazioni invase dal vapore delle locomotive e via scoprendo. Posti esistenti sul serio, ma che, pur dotati di una incontrovertibile realtà, col “serio” scherzano e fanno volare la mente qua e là come un palloncino quando si buca all’improvviso. *ANDREA ALOI (Torinese impenitente, ha lavorato a Milano, Roma e Bologna, dove vive. Giornalista all’Unità dal ‘76, ha fondato nell’ '89 con Michele Serra e Piergiorgio Paterlini la rivista satirica “Cuore”. È stato direttore del Guerin Sportivo e ha scritto qualche libro) clicca qui per mettere un like sulla nostra pagina Facebook

clicca qui per rilanciare i nostri racconti su Twitter

clicca qui per consultarci su Linkedin

clicca qui per guardarci su Instagram