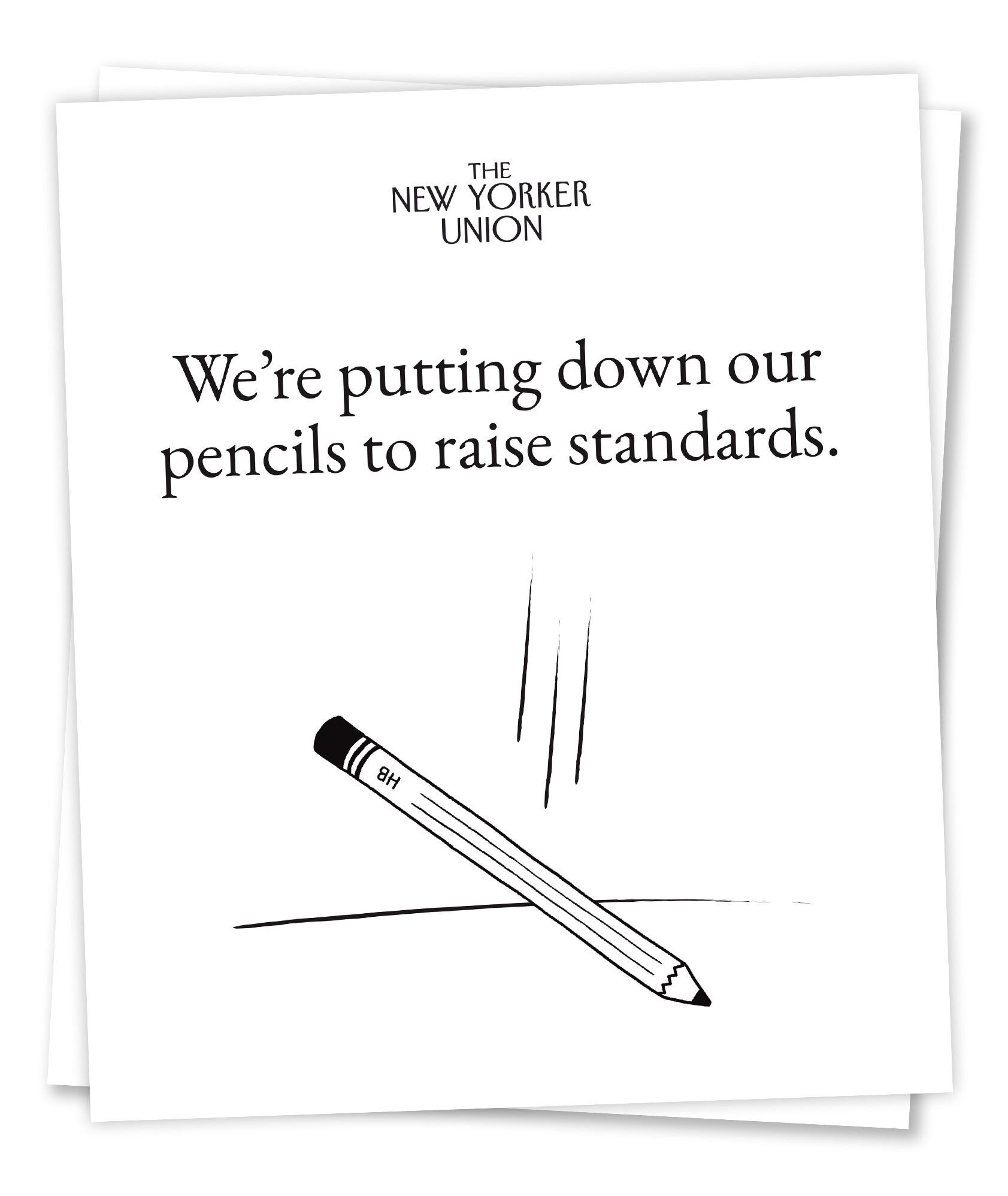

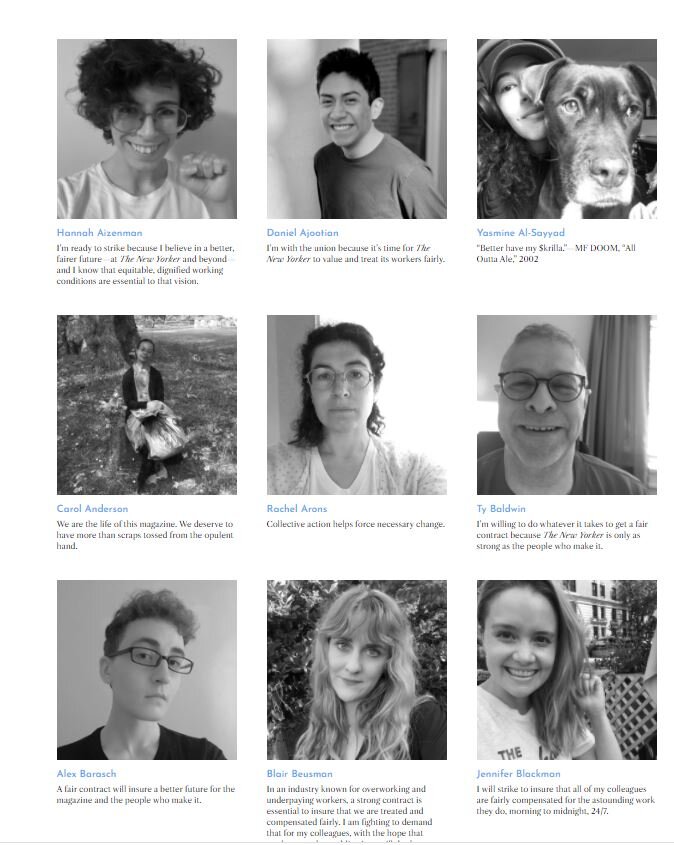

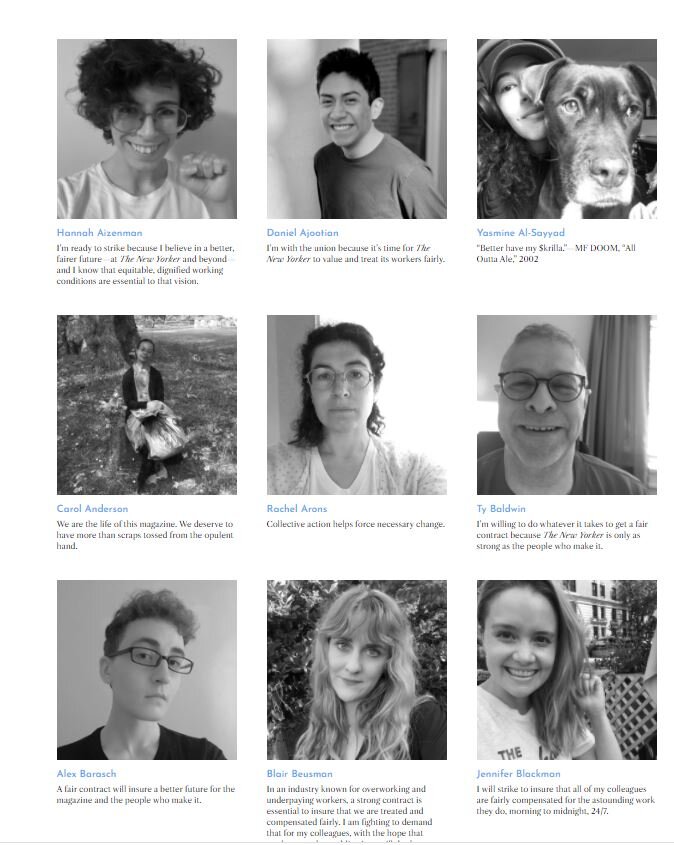

di ANNA DI LELLIO* Per ogni giornalista americano in erba, sognare di scrivere per la rivista New Yorker è l’equivalente di sognare la presidenza per chi si interessa di politica. Oltre, non c’è nulla. Forse per questo la casa editrice madre Condè Nast paga i dipendenti della rivista stipendi molto bassi e risparmia sull’assistenza sanitaria, pensando che siano dei privilegiati invitati al proprio club, non dei lavoratori preoccupati del proprio standard di vita e della sicurezza del posto. Per molto tempo sembrava che lo staff fosse d’accordo. Che da due anni ( leggi anche: https://nymag.com/intelligencer/2018/06/the-new-yorker-staff-wants-to-unionize.html) si siano organizzati nel sindacato News Guild e in queste settimane stiano minacciando uno sciopero è una rivoluzione. Non stiamo parlando ovviamente dei giornalisti e degli scrittori, tutti o quasi collaboratori indipendenti che sono ben pagati in cambio dell’esclusiva. Si tratta di coloro che lavorano nella produzione, dai fact-checkers, che controllano meticolamente l’accuratezza delle citazioni, alla crescente truppa di chi sviluppa e mantiene la parte online della rivista. Insomma, quelli che sono sempre stati proletari, ma se ne sono accorti solo adesso.

In realtà lo staff del New Yorker aveva già provato a sindacalizzarsi una volta, nei lontani anni settanta, ai tempi della nota femminista Kathia Pollit e di Ann Goldstein, oggi traduttrice dei libri di Elena Ferrante. Con i salari che stagnavano, e i tagli alle spese sanitarie, i dipendenti decisero di ribellarsi. Ma il famosissimo direttore dell’epoca, William Shawn, in carica da vent’anni e poi per altri dieci, così rispose alla domanda di contratto - e qui parafraso: “Contratto? Ma qui al New Yorker il clima è così amichevole, gentile, libero, informale e democratico…volete rovinare proprio tutto?” Posti di fronte alla possibilità di essere cacciati da quel paradiso terrestre, i dipendenti rinunciarono al sindacato. E così si è rimasti a stipendi che attualmente partono da 42 mila dollari e magari dopo vent’anni di lavoro arrivano a 60 mila. Non serve la conversione in euro per capire che sono stipendi da fame a New York, dove con 2mila dollari al mese si trova a mala pena una stanza da studente. La novità oggi è che i millennials che lavorano al New Yorker ne hanno abbastanza del liberalismo paternalista della direzione, anche perché la carriera per cooptazione, per cui una volta da fact checker potevi diventare giornalista, è diventata molto più elusiva che in passato. Anche al New Yorker, dunque, soffia il vento di populismo levatosi dieci anni fa a Zuccotti Park con il movimento di Occupy Wall Street contro l’1%. Non è un caso che gli scrittori e i giornalisti non si sono iscritti al sindacato: non fanno parte del 99% della produzione. Occorre dire che è l’eccellenza del loro lavoro e l’abilità degli editori che fanno del New Yorker, fin dalla fondazione, nel 1925, la rivista più intelligente e sofisticata americana. Mettiamo da parte l’immenso repertorio letterario che la caratterizza. Chi puo’ dimenticare i saggi giornalistici che hanno definito delle epoche? Tanto per menzionare alcuni, quelli di John Hershey (“Hiroshima,” 1946); Jonathan Schell (“The Village of Ben Suc,” 1966); Seymour Hersch (“My Lai,” 1969); ancora Seymour Hersch (“Torture at Abu Ghraib,” 2004); e Jane Meyer (“Outsourcing Torture?” 2005).

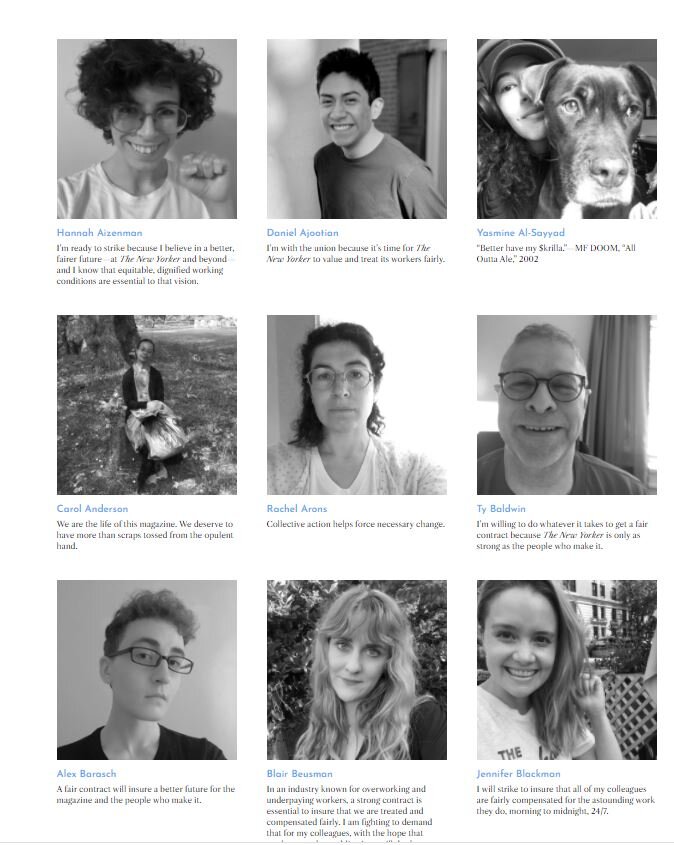

Anche al , dunque, soffia il vento di populismo levatosi dieci anni fa a Zuccotti Park con il movimento di Occupy Wall Street contro l’1%. Non è un caso che gli scrittori e i giornalisti non si sono iscritti al sindacato: non fanno parte del 99% della produzione. Occorre dire che è l’eccellenza del loro lavoro e l’abilità degli editori che fanno del fin dalla fondazione, nel 1925, la rivista più intelligente e sofisticata americana. Mettiamo da parte l’immenso repertorio letterario che la caratterizza. Chi puo’ dimenticare i saggi giornalistici che hanno definito delle epoche? Tanto per menzionare alcuni, quelli di John Hershey (“Hiroshima,” 1946); Jonathan Schell (“The Village of Ben Suc,” 1966); Seymour Hersch (“My Lai,” 1969); ancora Seymour Hersch (“Torture at Abu Ghraib,” 2004); e Jane Meyer (“Outsourcing Torture?” 2005). È innegabile che esista una gerarchia castale interna. Oggi, anche questa è messa in discussione insieme ai salari stagnanti. Gli attivisti sindacali del New Yorker non per caso hanno preso di mira con i loro picchetti, cartello “Il prestigio non si mangia” in mano, stile sanculotti sotto le finestre di Marie Antoinette, l’elegante casa a Manhattan di Anna Wintour. Tutti conoscono la Wintour dalla sua brillante e capricciosa direzione di Vogue, immortalata nel film “The Devil Wears Prada,” ma da un anno lei è la Global Chief Content Officer of Condè Nast, cioè alla testa di tutte le attività di marketing e branding della multinazionale dell’editoria, quindi legittima controparte. Ma la Wintour simboleggia alla perfezione anche il mondo dei glitterati (neologismo-crasi di glitter, o glamor, e literati, letterati), dal quale i proletari del New Yorker sono esclusi. Gli attivisti sindacali del New Yorker sono grandi professionisti della comunicazione e dei social media. Hanno attirato più attenzione con la protesta davanti alla casa della Wintour che con ogni altra mobilitazione degli ultimi tre anni. Chi ricorda che Elisabeth Warren e Alexandra Ocasio Cortez boicottarono la festa del New Yorker lo scorso ottobre in solidarietà con il sindacato? Giustamente, la lotta è sui simboli. Il raggio di attività della cellula sindacale è amplificato da un sito web che mimica la grafica della rivista. I picchetti sono sia fisici che digitali. Un lettore della rivista simpatizzante con la loro causa è invitato a non cliccare sulla rivista durante la loro mobilitazione, ma anche a scaricare i loro cartelli, se volessero unirsi alle manifestazioni in piazza. La visibilità della lotta contrattuale al New Yorker è notevole, ma la sindacalizzazione dei media americani, specialmente quelli digitali, non è nuova. È in fase di grande sviluppo dal 2015, e per gli stessi motivi (leggi anche: https://www.nytimes.com/2021/06/13/business/media/new-yorker-union.html). Cresciuti velocemente con la crescita delle tecnologie e di pari passo all’economia degli start-ups, i media digitali hanno impiegato un esercito di giovani ma li hanno anche esposti alla volatilità dell’industria proprio mentre maturava un grande consenso dei giovani al populismo progressista nello stile di Bernie Sanders. La carta stampata non è riuscita ad isolarsi da questo movimento, anche perchè non sopravvive senza il digitale. Ed è così che l’ondata sindacalizzatrice iniziata sulle rovine di Gawkers ha raggiunto il New Yorker e sta raggiungendo The Atlantic.

Negli anni trenta e cinquanta i sindacati dei giornalisti americani difendevano i colleghi di sinistra nel nome dell’anti-comunismo o di una fantomatica oggettività che diventava arma contro voci dissenzienti. Oggi la questione dei bassi salari, dei benefici mancanti, e dell’instabilità del posto di lavoro è per definizione una questione di sfruttamento. (leggi anche: https://prospect.org/labor/when-journalists-become-workers/). *ANNA DI LELLIO (Sono Aquilana di nascita, ma mi sento più a casa a New York, Roma, e Pristina. Un po' accademica, un po' burocrate internazionale, e un po' giornalista. Ovviamente ho lavorato per l’Unità. Tra le mie grandi passioni giovanili c’erano lo sci, la lettura, i viaggi, il cinema e la politica. A parte lo sci, sostituito dallo yoga, le mie passioni attuali sono rimaste le stesse) clicca qui per mettere un like sulla nostra pagina Facebook

clicca qui per rilanciare i nostri racconti su Twitter

clicca qui per consultarci su Linkedin

clicca qui per guardarci su Instagram