di MARIO DI LORETO* Quella che mi appresto a raccontare è una storia casuale che risale a un paio di anni fa; la storia di un live cui un appassionato di jazz come chi scrive ha portato figlia e nipote, Greta e Diego, millennials che il jazz lo avevano distrattamente quanto casualmente orecchiato, entrambi con un’anima (bella) da appassionati di musica. La storia potrebbe anche finire non appena vi raccontassi, tra non molto, del quintetto live, di chi erano, cosa hanno suonato, magari del tipo di jazz (perché chi lo frequenta sa che ce n’è diversi tipi) che hanno eseguito. Non senza dirvi prima, però, dello sgomento o quasi che ho letto nei loro volti quando ho proposto di andare a sentire un turno o un round in un posto del Greenwich Village (e da qui capirete già qualcosa, credo), dalle 20 alle 22, del quintetto di Roy Haynes (della serie: e adesso questo chi è? è così grande di età? sarà una delle trovate di papà/zio.... ci faremo due palle così? vabbe’, facciamolo contento... in fondo siamo in vacanza con lui... poi ci porta a cena in un posto figo però....). Era da poco passata la notte di mezza estate nel tratto di Bowery Street che si apre su Chinatown, dove alloggiavamo, nell’East Village di Manhattan, quando proposi ai ragazzi di andare a sentire Roy Haynes, celeberrimo drummer afroamericano, ora scintillante novantenne, che ha suonato con i più grandi musicisti jazz degli ultimi settant’anni (avete letto bene...), attraversando l’intera storia di quel genere musicale nato dai ritmi e dalle melodie del blues dei suoi avi. La personificazione di un’Academy, insomma, uno Spotify fatto persona (dicevo ai ragazzi per provare ad attrarli), nel senso che potrebbe passare in rassegna e rappresentare mirabilmente l’intero mondo del jazz e tutta la sua storia o quasi, dallo swing al bebop, all’hard bop, al cool, al Latin jazz, al fusion, fino alle avanguardie free jazz style. Valgano su tutti alcuni dei nomi dei musicisti iconici con i quali Sua Maestà Haynes, noto con il nickname, che gli fu dato negli anni Cinquanta, “Snap Crackle”, che nel suo caso sta per suono secco e sincopato, ha collaborato in oltre mezzo secolo di musica: Charlie Parker, Bud Powell, Thelonious Monk, McCoy Tyner, Sonny Rollins, Nat Adderley, Ray Charles, Red Garland, Dave Brubeck, Freddy Hubbard, Chick Corea, Kenny Barron, Charlie Haden, Stan Getz, Paul Chambers, Quincy Jones.

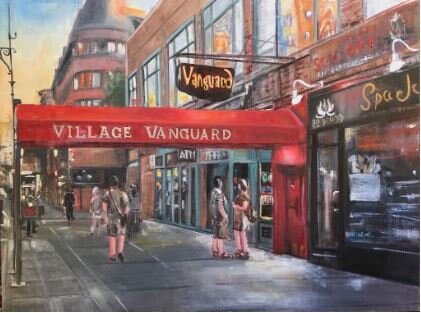

Insomma, stavamo andando a sentire un mito, il Bostonian drummer preferito da Sara Vaughan. Una leggenda in carne e ossa, cresciuta con le influenze delle battaglie civili e sociali delle minoranze afro, di cui il fratello minore Michael era uno dei baluardi locali, in particolare da quando, appena divenuto pastore battista, poi eletto nella Massachusetts House of Representatives, nella primavera del ‘65, favorì lo speech di Martin Luther King nei giardini pubblici di Boston Common contro la segregazione razziale nelle scuole. Ma qui viene il bello. Perché non è che andassimo a sentire una jam di Haynes punto, il che sarebbe stato fantastico già di per sè, ma stavamo andando nel tempio storico del jazz newyorchese o meglio nell’enclave mondiale del jazz, nel Borobudur dei boppers. E via dunque, al 178 della Seventh Avenue South, all’incrocio con Greenwich Avenue, dove dal 1934 era sorto il leggendario Village Vanguard, per mano di Max Gordon (1903-1989), bielorusso emigrato a New York, all’età di cinque anni. Agli albori di quello che diventerà il più antico basement jazz club newyorchese, con i suoi interni rossi, le sedute nere, un palco piccolo quanto basta, uno stand up bar ai piedi della scala, quadri e ottoni alle pareti, Gordon voleva dare l’impronta di un club musico-letterario sulle orme dei caffè mitteleuropei. Tra musica folk, poeti e cabarettisti, per un ventennio ci riuscì, eccome, ispirato dalle frequentazioni, tra gli altri, con Harry Belafonte e Woody Guthrie. Nel ’57 la svolta, si passava al jazz, ai due turni per sera, alle registrazioni live diventate famose in tutto il mondo, con il caleidoscopico avvicendarsi di tutto il gotha del jazz mondiale. A ispirarlo, forse, tra gli altri più ovvi motivi di “mercato” e direi anche sentirnentali, l’ambizione di dare vita ad una versione yankee dei caffè esistenzialisti parigini della rive gauche, dove Miles Davis e la musa di Saint-Germain-des-Pres, Juliette Greco, si amarono con la complicità di Sartre, Boris Vian e della De Beauvoir. Nella mistica del Village Vanguard e della sua trasformazione epocale del ‘57, non può mancare un cenno a colei che sposò Max e determinò con lui, e dopo la sua scomparsa, per quasi trent’anni, le sorti di quella istituzione, Lorraine Gordon (1922-2018). La sua biografia, “Alive at the Village Vanguard: My Life in and Out of Jazz Time”, ha un posto tutto suo nella storia del jazz newyorchese. Sposata in prime nozze con Alfred Lion, il fondatore della più prestigiosa etichetta discografica di Jazz, la Blue Note Records, fu lei a presentare a Max Gordon un giovane pianista che stava incidendo il suo primo disco con la Blue Note, nientedimeno che Thelonious Monk. Insignita del prestigioso Jazz Masters Award nel 2012, Lorraine Gordon ricordava cosi la vita quotidiana del Vanguard: “We open at 3. Deliveries come in, the phones are ringing, the roof is leaking, there’s something always going wrong, and then musicians come to rehearse. Every Tuesday night there’s a new group, so every six nights there’s a changeover. Sound checks have to be done. Instruments have to be brought in or taken out.” ("Apriamo alle tre. Arrivano le consegne, suonano i telefoni, il tetto perde, c'è sempre qualcosa che va storto, e alla fine arrivano i musicisti per le prove. Ogni martedì notte abbiamo un gruppo nuovo, dunque ogni sei notti c'è una turnazione. Bisogna controllare l'acustica, e vanno portati fuori e dentro gli strumenti"). Eccoli, Max e Lorraine, magnetici entrambi, qui sotto a sinistra in una delle rare foto insieme degli anni Cinquanta, presa dal New York Times.

Veniamo ai ragazzi, quindi. Muoversi, dai loro angoli preferiti di Soho e Tribeca, al Vanguard, non era un grande salto, quanto lo era per me, e direi nel buio, portarli al loro primo concerto jazz. In fondo avevo preso solo un turno, anche se mi sarebbe piaciuto assistere all’intero evento, ma dato il noviziato poteva bastare. Si sono subito messi al sicuro mangiando qualcosa prima di entrare (eccoli nella foto qui sotto a destra). Con ciò senza dimenticarsi che li avrei portati a cena dopo lo spettacolo. Cominciamo a entrare, e come dirvi la mia di emozione, che varcavo per la prima volta la soglia di quel luogo dove si respirava genio, passione, storie complicate di vita di molti di loro, melodie che hanno fatto la storia del jazz e con le quali ero cresciuto fin da bambino, improvvisazioni funamboliche, jam session mirabolanti e irripetibili. Mentre scendevamo le scale, e il basement si apriva, mi sembrava di vederli, quei giganti, quasi di toccarli, restando abbagliati dal luccichio degli strumenti, sentire le note lunghe di prova, i riti delle accordature, gli sguardi complici, e poi eccoli partire al minimo cenno di intesa. I ragazzi si guardavano intorno incuriositi, avevamo un tavolo vicino al bar e alle scale da dove potevamo osservare chi arrivava. Una delle prime esibizioni di Haynes al Vanguard risaliva proprio alla fine di quegli anni Cinquanta, in trio, con Kenny Burrel alla chitarra e il contrabbassista Richard Davis, per la celebre registrazione di Live at the Village Vanguard, per l’etichetta Chess (1959). Non era che l’inizio delle numerose apparizioni di Haynes al Vanguard, dove con lo stesso trio qualche tempo dopo avrebbe registrato il live di Man at Work per l’etichetta Vinyl (1967).

Lo spettacolo sta per avere inizio. Eccolo, Roy Haynes, che scende le scale del Village ai giorni nostri, vestito con un completo di lino in beige, barba bianca, coppola scura, ben calzata. Si siede al bar, sorridente, sprigiona la saggezza degli anni, ordina una birra, guarda i ragazzi incuriosito, li saluta, e che fa? Si presenta, si mette a parlare con loro, come se li conoscesse, affabile, cordiale, divertito dal fatto che fosse il loro primo incontro con il jazz dal vivo. Lo stesso fanno tutti i musicisti del quintetto (piano, contrabbasso, sax alto e tromba) che, con Roy, passano quasi per tutti i tavoli a salutare, stringere mani, ringraziare gli spettatori (un centinaio) per essere venuti a sentirli. La jam ha inizio, la band passa dal bop ai ritmi del Latin jazz, “Snap Crackle” imperversa con le sue sincopi, tiene banco. Non ha età, è il primo che si diverte, coinvolge il pubblico, esalta la ritmica, si acquatta quando arriva il turno dei soli, da il tempo alle improvvisazioni a giro dei solisti. I ragazzi si divertono, eccome. Tamburellano il ritmo sul tavolo, applaudono, si guardano tra il divertito e l’incredulo per ciò a cui stanno assistendo. Infine mi dicono: “Peccato dovercene andare così presto, senza poter rimanere per il secondo turno”. Qualche mese più tardi ricevetti a casa, nel Rhode Island, un dipinto che ritraeva l’entrata del Vanguard tratto da una foto che Diego aveva scattato quella sera e che sua mamma, l’artista Cinzia Coticoni, aveva riprodotto con un olio su tela, entrando anche lei a far parte della sua inesauribile mistica. *MARIO DI LORETO (Roma 1963. Filosofo e musicista, affetto da nomadismo geografico e intellettuale, appassionato di storia delle idee e di musica jazz. Lavora, da troppo tempo, nel mondo del management internazionale) clicca qui per mettere un like sulla nostra pagina Facebook

clicca qui per rilanciare i nostri racconti su Twitter

clicca qui per consultarci su Linkedin

clicca qui per guardarci su Instagram