ARTINVIAGGIO - I caravaggisti e l’illuminotecnica

di NICOLA FANO *

«Come non ebbe maestri, non ebbe scolari», disse Roberto

Longhi di Caravaggio. Eppure, lo ammetteva lo stesso grande critico, la sua

pittura fece scuola, eccome. I volti rozzi e verosimili, le espressioni

corrucciate, i corpi sporchi, la scelta di temi (anche) scabrosi. E poi la

luce, soprattutto la luce. I caravaggisti

(o caravaggeschi) hanno giocato

soprattutto con la luce, inventando un’arte che tre secoli dopo (qui siamo più

o meno all’inizio del 1600) si chiamerà illuminotecnica e cambierà

completamente il modo di fare teatro.

Spesso, siamo portati a dimenticare che la luce elettrica ha fatto la sua comparsa nella Storia intorno alla fine dell’Ottocento. E l’ha cambiata radicalmente. La lampadina di Edison è del 1878, in quello stesso anno a Roma compaiono i primi, rudimentali lampioni elettrici, mentre del 1884 è l’arrivo della luce elettrica pubblica a Milano e a Torino, dove la nuova invenzione prima illumina la Stazione di Porta Nuova e poi entra per la prima volta in un teatro, il Regio. Prima di allora, era stata Parigi, che per questo venne chiamata Ville Lumiere, a dotare strade e piazze di lampade pubbliche, ma a gas: era il 1825. Nelle case, non è che le cose andassero diversamente: nei secoli precedenti la (poca) luce era garantita da torce e bracieri, poi da candele, candelabri e lumiere; infine, e s’arriva all’Ottocento, appunto, dalle lampade a petrolio. Ebbene, per costruire i loro effetti di luce, i caravaggisti usavano delle candele che spesso entravano a far parte del dipinto stesso. Nelle loro opere, le candele lasciano al buio i fondali e concentrano il proprio effetto luminoso in modo nitido e potente sui visi e sui corpi; molto di più e molto meglio di quanto avrebbero fatto, secoli dopo, i riflettori che invece diffondono il lucore e sporcano i fondali.

(Caravaggio Giuditta e Oloferne 1600-1602 Roma, Galleria nazionale d'arte antica)

Anche prima di Caravaggio la luce aveva avuto una importanza fondamentale nella pittura, ma aveva seguito altre regole. Mentre Giotto e i suoi seguaci lasciavano che la luce emanasse da Gesù o dai Santi o dalle Madonne, i pittori plastici preferivano l’illuminazione frontale per determinare con più precisione la prospettiva (prendete quella che illumina i soldati dormienti nella Resurrezione di Cristo di Piero della Francesca a Sansepolcro). Per Caravaggio, viceversa, la luce aveva tutt’un’altra funzione: non doveva indicare la santità né consolidare l’effetto prospettico; piuttosto, per lui, essa era fonte di scavo interiore dei personaggi. Caravaggio vedeva l’interno nell’esterno dei soggetti che dipingeva e sapeva che, illuminandoli bene, quei loro segreti sarebbero venuti fuori più docilmente. Anche al di là del tema narrativo imposto dalla committenza.

Naturalmente, la luce in pittura ha a che fare anche con l’ambiente nel quale le opere del passato erano sistemate e viste. Ancora adesso le chiese sono poco illuminate: il bagliore sfavillante imposto da Caravaggio ad alcuni dei suoi personaggi consentiva loro di squarciare il buio delle chiese, di imporsi all’attenzione dello spettatore. Perché anche questo non va dimenticato: i pittori, di norma, non dipingono per conquistare un posto accanto a Dio ma per farsi apprezzare dal loro pubblico. E, per ottenere questo risultato, prima di tutto era fondamentale farsi vedere.

Pensate ancora a Giotto e alla pittura che esce dalla tradizione bizantina: l’uso dell’oro è funzionale proprio all’ottenimento di questo risultato. Nel senso che le incorniciature d’oro e le aureole imponenti catturavano la poca luce degli spazi chiusi medioevali e la riverberavano sui volti e sulle membra dipinte. Oggi, sovente, ci lamentiamo della cattiva illuminazione di certi musei (soffusa o troppo sparata tanto da riflettere sul colore): ma la stragrande maggioranza delle opere sistemate nei musei furono dipinte per essere viste nella penombra. È per questa ragione che spesso, oggi, ci soffermiamo inutilmente su errori banali, su mani troppo grandi o spalle sproporzionate, ecc.: quando capita di vedere particolari dai contorni non ben delineati, sicuramente il pittore - che aveva sbagliato qualche proporzione - confidava nella poca luce a disposizione del suo pubblico per confondere le acque.

(Carlo Saraceni Giuditta con la testa di Oloferne 1615-1630 Modena, Galleria estense)

Per la ragione opposta, proprio perché la luce doveva promanare dall’opera e doveva illuminare i personaggi, Caravaggio curava in modo maniacale i particolari. Prendete il suo celebre Giuditta e Oloferne conservato alla Galleria Nazionale d’Arte Antica di Roma a Palazzo Barberini. La luce è centrata sui due personaggi centrali: Giuditta taglia la testa all’oppressore assiro che sembra emettere un urlo silenzioso. Ma l’ultimo lembo di luce illumina alla perfezione le rughe della vecchia servitrice di Giuditta che, all’estrema destra, regge la cesta nella quale la testa di Oloferne dovrà cadere. La cura del pittore è appunto quasi maniacale nel descrivere la trama della pelle del volto della vecchia: siamo ai confini dell’iperrealismo. Nel complesso, la concentrazione della luce sui visi dei tre personaggi sembra sminuire anche l’effetto sanguinolento della scena: evidentemente, la violenza dell’immagine non era quello ciò che stava a cuore a Caravaggio, piuttosto una concessione alla moda del momento.

Il sangue e le rappresentazioni cruente andavano per la maggiore, a quel tempo: da noi in scena trionfava Seneca mentre, per esempio, in Inghilterra il modello dei gusti correnti era rappresentato da uno dei testi peggio riusciti di Shakespeare, Tito Andronico (del 1592, ossia di soli otto anni precedente a Giuditta e Oloferne di Caravaggio). Qui, in questo che fu il primo, straordinario successo popolare di Shakespeare, a Lavinia, la figlia del protagonista, vengono tagliate in scena la lingua e le mani; mentre Tito Andronico, per vendicarsi, fa mangiare il corpo dei figli uccisi (coloro che avevano violentato Lavinia) alla loro madre, Tamora. Diciamo pure che, nel caso di Caravaggio, il sangue era necessario a soddisfare il gusto popolare, ma non indispensabile al suo genio pittorico: proprio la gola tagliata di Oloferne e il liquido che ne sprizza sono gli elementi meno riusciti del dipinto.

(Carlo Saraceni Santa Cecilia e l'angelo 1610 Roma, Galleria nazionale di arte antica)

Ma, in realtà, è a un altro Giuditta e Oloferne che bisogna arrivare per cogliere fino in fondo la teatralità degli effetti luminosi dei caravaggisti. Ed è una tela di Carlo Saraceni, datata 1615 e conservata alla Galleria Estense di Modena. Si tratta di un quadro non immenso nelle dimensioni (un metro e cinque per ottantacinque centimetri) ma esagerato nella sostanza: Giuditta è una fanciulletta - una specie di bambola rotonda e irreale, tanto perfetti sono i contorni del suo volto - che tiene in una mano la testa recisa di Oloferne e nell’altra una candela (come al solito) unica fonte di luce dell’opera. A sinistra, poi, un servo regge con i denti una tela nella quale la testa del condottiero assiro sarà presto avvolta: la struttura narrativa è la stessa di Caravaggio ma l’inquadratura è opposta (la vecchia serva di Caravaggio è a destra). In più quell’unica fonte di luce rende quest’opera spettrale, malgrado l’espressione bambina di Giuditta. Insomma, anche in questo caso al pittore interessa soprattutto il gioco d’ombre: ma, in modo totalmente irreale, la testa di Giuditta non proietta la sua sagoma sulla parete dietro di lei che invece è illuminata in modo diffuso. Un gioco tutto teatrale, che non si preoccupa minimamente della verosimiglianza.

Carlo Saraceni (1579/1620) era un pittore veneziano sceso a Roma al volgere del nuovo secolo - in occasione del Giubileo del 1600 - quando aveva già una buona fama. A Roma s’invaghi del tocco pittorico di Caravaggio e ne divenne un esegeta. Non propriamente un imitatore: nel senso che Saraceni, pur frequentando il circolo di Caravaggio e condividendone lo stile estremo di vita, mantenne la sua potente personalità. Lo dimostra anche la profonda differenza tra il suo Giuditta e Oloferne e quello del Maestro, di circa un quindicennio prima. Anche lui, come Caravaggio, destò scandalo a Roma, dove comunque ottenne commissioni molto importanti dal papato, fino ai celebri affreschi della Sala Regia del Quirinale. Purtuttavia, corse voce che più di una volta aveva scelto delle prostitute come modelle per le sue Madonne. E forse proprio una bambina del popolo doveva essere quella che aveva dato il volto alla sua Giuditta.

(Adolphe Appia)

Eppure, fate conto di dimenticare quanto detto fin qui: occorre tornare alla luce per capire quel sia stato davvero il profondissimo segno che Caravaggio e i caravaggisti hanno lasciato sul teatro futuro. Oggi noi teatranti li chiamiamo luciari con un neologismo dal suono romanesco che segnala l’invenzione di un’arte che prima non c’era: sono dei tecnici formidabili i quali, manovrando fari e computer, sanno creare (o ricreare) atmosfere uniche in grado di moltiplicare l’apporto creativo del regista. Si tratta di un’arte giovane: fino alla fine dell’Ottocento, come s’è detto, non c’era luce elettrica in teatro, sicché gli attori recitavano in una sorta di penombra fissa: lo stesso lucore si diffondeva in platea come sul palcoscenico e lo spettatore, immancabilmente, dell’attore coglieva solo i grandi gesti, non certo le sfumature o, meno che mai, le espressioni degli occhi. Cambiò tutto con la luce elettrica quando gli attori scoprirono di poter recitare con ogni parte del proprio corpo: volto compreso. E ne nacque una nuova consapevolezza dell’arte recitativa, quella che fu intercettata da grandi didatti come Mejerchol’d o Artaud, prima, o come Grotowski e Barba, poi. La biomeccanica dell’attore presuppone che l’interprete sia, appunto, una macchina e come tale vada esercitata e usata, sfruttando al massimo tutte le sue potenzialità. Dev’esser stata una emozione sconvolgente, per un attore d’inizio Novecento, rendersi conto di poter recitare anche con quelle parti di sé che prima rimanevano sepolte nella penombra!

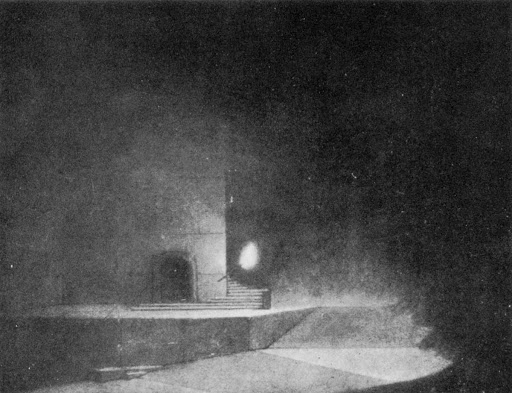

Parallelamente, in quel tempo si sviluppò una nuova attività di coordinamento artistico dello spettacolo: qualcosa che serviva a reggere i fili dei vari linguaggi che compongono quello teatrale (la parola, lo spazio, la musica, il corpo dell’attore). Colui che si prese l’incarico di coordinare tutto attribuendosi una nuova funzione autorale venne chiamato regisseur, in italiano reggitore. Solo più tardi il grande critico Silvio D’Amico coniò il neologismo regista. Ma, intendiamoci, la funzione registica, a teatro, è sempre esistita: Eschilo era il regista delle sue tragedie, come Shakespeare lo era dei suoi testi, o Molière, Goldoni e tutti i grandi autori della storia lo erano dei propri. Salvo che all’inizio del Novecento venne identificata una figura terza tra autore e attori cui demandare il ruolo di coordinatore, di autore della messinscena. Tutto per colpa - o per merito, a seconda dei punti di vista - della luce. Perché i primi grandi registi della storia (Adolphe Appia, Gordon Craig, Vsevolod Mejerchol’d) erano innanzi tutto degli scenografi interessati alla relazione tra i corpi degli attori e lo spazio scenico. Una relazione governata attraverso la gestione delle luci e delle ombre. Sennonché è con loro che nasce, ufficialmente, l’illuminotecnica, naturale evoluzione tecnologica dello stile dei caravaggisti.

(Gordon Craig)

Luchino Visconti è stato uno dei primi registi a cercare di recuperare, a teatro, la luminosità delle tele barocche, mentre Strehler puntava più su quella rinascimentale. Ma è stata la stagione delle Cantine Romane (un fecondo movimento d’avanguardia teatrale sorto a Roma tra gli anni Sessanta e l’inizio degli Ottanta) a segnare il punto più alto dell’influenza caravaggesca a teatro. Giancarlo Nanni e Memè Perlini sono stati i due registi che, probabilmente, hanno osato di più nell’isolare i volti e i particolari alla maniera dei caravaggisti. Ci fu uno spettacolo del 1978 (Franziska di Wedekind, con la regìa di Nanni e Manuela Kustermann protagonista) il cui manifesto era quasi una citazione della Giuditta di Carlo Saraceni. Con il volto perfetto e fanciullesco di Manuela Kustermann che dominava l’oscurità con uno sguardo da bambina pronta a compiere atti terribili: riferimento a un immaginario ormai sedimentato dentro ciascuno di noi. Consapevoli o no, caravaggisti o no.

*NICOLA FANO (1959. Vive tra Roma e Torino dove insegna

all’Accademia Albertina di Belle Arti l’astrusa materia di Letteratura e

filosofia del teatro. Da quarantacinque anni va a teatro quasi tutte le sere e,

giacché è recidivo, alla storia del teatro ha dedicato i numerosi libri che ha

scritto. Detesta il calcio, ma gioca a pallacanestro: quando smetterà di farlo,

con ogni probabilità, morirà)

clicca qui per mettere un like sulla nostra pagina Facebook

clicca qui per rilanciare i nostri racconti su Twitter

clicca qui per consultarci su Linkedin

clicca qui per guardarci su Instagram

e.... clicca qui per iscriverti alla nostra newsletter